春田 正男

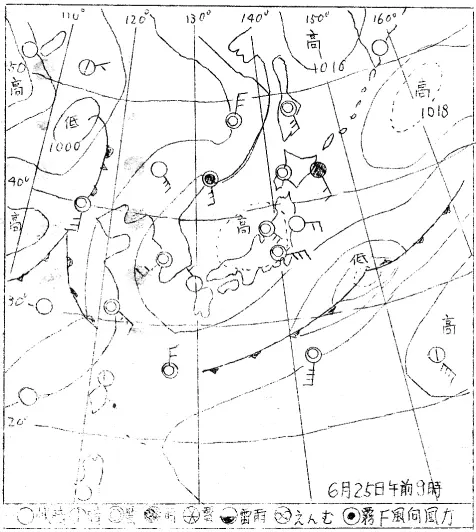

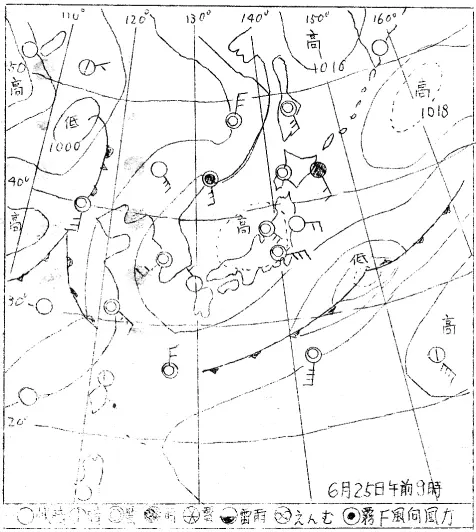

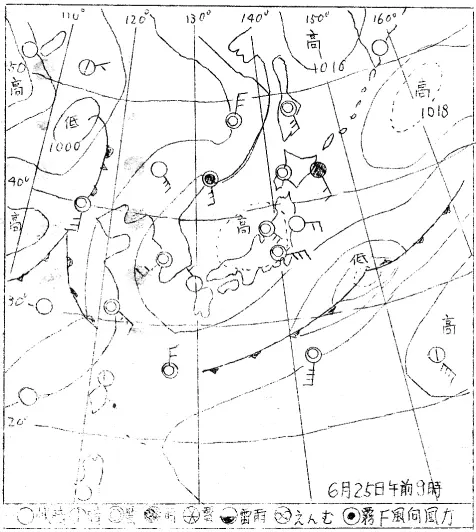

◯天気図

地球を覆っている空気の層を大気という。大気の底で生活し、大気中に起こる雨、雪、風などの色々の現象を天気という。

日本には四季の変化があり、しかも台風を始め災害の多い点でも他の国にないことである。天気の状態を予報で一般に知らせるため、新聞、ラジオ、テレビ等で気象通報が報道されている。

気象通報には高、低気圧、気圧配置など色々の気象用語がたくさんあり、天気図は広い範囲の表情を規程等に従って描き出したもので、その変化は複雑である。毎日見ていくと季節によって気圧配置や天気の移り変わりに特徴があることや、気象通報の内容がどんなものであるか、はっきり分かるようになる。気象を有効に利用するためには、私たちの常識としてある程度天気図の見方や、よく現れる天気の特徴、天気図の型などを知っておくことが大切であり、また便利である。

(1)、天気図に記入されているもの

地球の表面と同じに山、谷、海、があるように大気も複雑であるがこの有様を一枚の紙に書いたものが天気図である。大気中にも気圧の高いところ、低いところ、雲が多い、少ないところが色々ある。この複雑な大気の一断面を上空のある高度にとったものが高層天気図になる。特に航空機の運航にはなくてはならない天気図である。また、断面を地表面にとってそこの有様を書いたものが、地上天気図でもっとよく使われるのが新聞である。気象庁で作成している天気図の大きさは新聞の2頁台大で、その中には数多くの観測データが記入され、(この部分判読不能のため欠損)線などは、気象庁で作成した天気図からそのまま略して転写したものである。

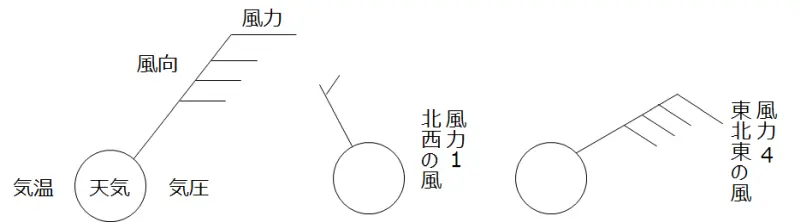

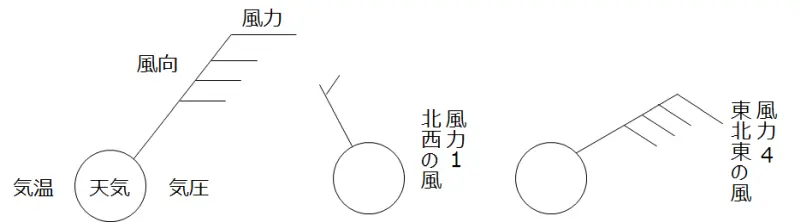

(2)、日本式記号

日本式記号は陸上や海上の観測点に◯(地点円という)をつけて、この円の中や傍に風向、風力、天気、気温を規程に従って記入する(第2図)。しかし、新聞天気図等には気圧、気温等を除いてあるものが多い。

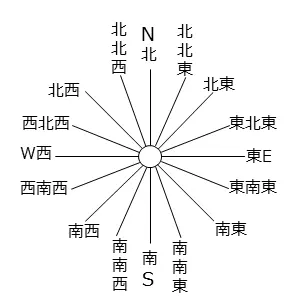

(3)、風向

風向とは風の吹いてくる方向で16方位で示され、方向に向かって直線を引く、これを風向軸という、第3図に示した。

(4)、風力

風の強さは毎秒何mあるいは何ノットという単位で表すのが普通であるが、日本式では気象庁風力階級を用いている(第4図)。これは風の強さを0から12段階に分けたもので、風力が大きいほど風速も大きくなる。天気図上にはこれを矢羽の記号で示し、北半球では風力1から6までは地点円から風向軸に向かって右側に、それ以上の風力については左側に、先端から左右が対象になるように記入し矢羽と風向軸となす。角度や矢羽相互の長さ、間隔などの比は第5図に風向、風速の記入の仕方の例を示した。

(第1図) 新聞天気図(日本式記号)

(第 2 図)

快晴 快晴 |

地吹雪 地吹雪 |

強雨 強雨 |

晴 晴 |

霧 霧 |

みぞれ みぞれ |

曇 曇 |

霧雨 霧雨 |

雪 雪 |

煙霧 煙霧 |

雨 雨 |

俄雪 俄雪 |

風じん 風じん |

俄雨 俄雨 |

ひょう ひょう |

あられ あられ |

雷雨 雷雨 |

|

|

(第3図) 風向(16方位)

|

|

(第4図) 風力階級表

| 風力 | 記号 | 地上10mにおける相当風速(m/s) |

| 0 |

|

0.0 ~ 0.3 未満 |

| 1 |

|

0.3 ~ 1.6 未満 |

| 2 |

|

1.6 ~ 3.4 未満 |

| 3 |

|

3.4 ~ 5.5 未満 |

| 4 |

|

5.5 ~ 8.0 未満 |

| 5 |

|

8.0 ~ 10.8 未満 |

| 6 |

|

10.8 ~ 13.9 未満 |

| 7 |

|

13.9 ~ 17.2 未満 |

| 8 |

|

17.2 ~ 20.8 未満 |

| 9 |

|

20.8 ~ 24.5 未満 |

| 10 |

|

24.5 ~ 28.5 未満 |

| 11 |

|

28.5 ~ 32.7 未満 |

| 12 |

|

32.7 以上 |

(第5図) 風向、風力

|