| 山行日 | 1984年6月9日~10日 |

| メンバー | (L)吉岡、赤松、勝部、加藤、麻生、小泉、平尾、中沢、小原、土井 |

前日の夜、新宿と国立で二手に分かれて集合し、自動車2台で川又部落に向かう。工事中進入禁止の看板を抜け、140号を下山路となる突出尾根口まで車を進めて翌朝に備える。

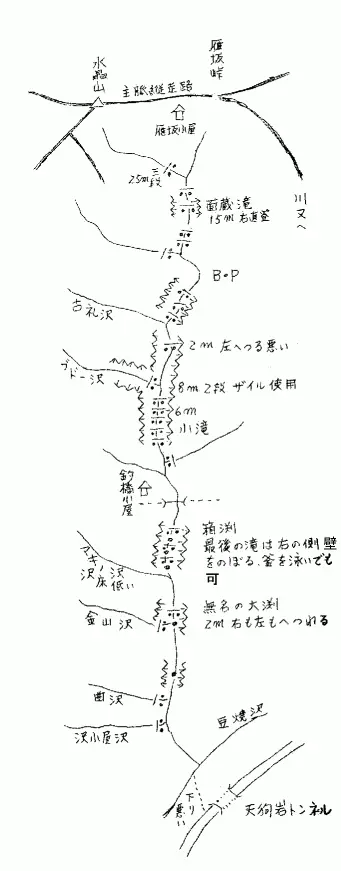

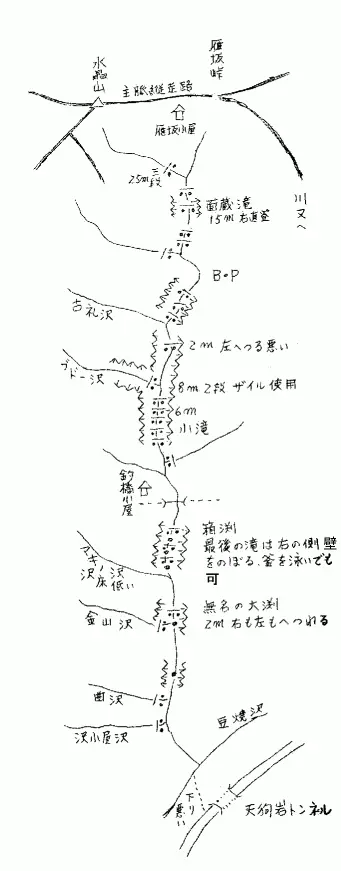

6月9日、天気高曇り、140号を更に先へ進む。滝川の流れは、はるか眼下で下降の悪さを思いやりながら、途中に長いトンネルを一つ抜け天狗岩トンネル着。意外に早く下降点に着く。下降点はトンネルより200m位手前の屈曲点で、踏跡が細々あるが非常に悪く河原に降りる所でザイルを出す。

河原で仕度を整えて出発、すぐ豆焼沢と別れ膝ぐらいの渡渉を繰り返しながら進む。沢登りの最大のコツは思い切って水に入ることなのだが、今回も水が腰までくると皆大騒ぎだ。特に女性二人は苦労していたようだ。渡渉とへつりを繰り返す。滝登りの要素はほとんどないが、深い樹林の中を静かに流れる渓相はすばらしい。

右岸より数本の支流を見送り、槙の沢を正面より合わせると釣橋小屋だ(小屋は荒れてはいるが充分使える)。ここで昼食を済ませ核心部のゴルジュ帯へ入る。小滝と釜の連続だがさほどの困難さはない。ブドウ沢出合手前の2段6m滝でザイルを使用したが、リーダーである僕のルートファインディングが悪く時間を食う。最後の小滝の悪いへつりをシュリンゲで越えると古礼沢出合。ここよりビバーク地を捜しながら進み、約1時間で左岸の適地に幕営。豪勢な焚火を囲み楽しい時間を過ごす。

6月10日、小雨、朝食後出発、荒れた沢床を進むと源流部に入ったらしく傾斜が増し滝の連続となる。水流を忠実に辿るが風が出てきて少々寒い。面蔵滝は右側より簡単にパス。ザイル不要。一度伏流になるが再び流れになると、源流となりボロボロの滝の連続となるが慎重に登れば問題ない。途中残雪有り。

滝も足下に消え原生林の中をさしたる苦労もなく主脈縦走路に出る。左へ5分で水晶山山頂である。みんなの顔がとても満足げに見えて安心した。下山は雁坂小屋経由の突出尾根をとったが、滝川源流部のトラバースの長さに疲れが一気に出てしまった。なお赤松君の友人の土井氏が同行してくれ勝部氏と二人で、岩魚目指して竿を振ってもらいましたが、残念な結果でした。岩魚の宝庫という名声は過去のものになってしまったようです。

| 6月9日 | 突出尾根入口(6:00) → 天狗岩トンネル(6:50) → 豆焼沢出合い(7:30) → 沢小屋沢出合い(8:25) → 曲沢出合い(9:05) → 金山沢出合い(9:30) → 釣橋小屋(11:40) → 古礼沢出合い(15:10) → B.P(16:00) |

| 6月10日 | B.P発(7:10) → 面蔵滝(7:40) → 水晶山山頂(10:30) → 突出尾根入口着(14:35) |

アッやべぇ~すべる~。こういう感じを何回か味わいながらも、何とか最後まで溯行することができました。今回の沢登りは自分としては初めての1泊2日のルートであるため、出発前は期待と不安でいっぱいでしたが、大変いい経験になったと思っています。先ず、水晶谷の印象としては、5月に行った勘七ノ沢に比べて水量がかなり多く、滝はそんなに多くはないがナメ滝や大きな釜など大変美しい箇所があり、丹沢にはないスケールの大きさを感じました。今回は残念ながら1日目の昼過ぎから霧雨が降り続きましたが、もし天気がよければ泳いだりすることもあったと思います(何人かの人はそれでも泳いでいましたが・・・・・)。

今度は自分自身の反省点です。先ず、沢登りでも基本的な岩登りの技術が必要であると感じました。やはり、滝の直登では何度か不安を感じました。次に、ルートファインディングをベテランの人に任せっきりになってしまったということです。もっと自分で積極的に地図やルート図を見て行動すべきであったと思います。

赤松さんの話によると、去年までは沢登りに参加する人が少なく、吉岡さんと二人で行くことが多かったという話でしたが、こんなに面白いのにと大変不思議です。夏の沢登りは特に爽快で楽しいと思います。そして夜の焚火を囲んでの一時は味わえない楽しさでしょう。みなさんもっと沢登りに参加しましょう。