我らが三峰山岳会では、今年度の春と冬の合宿を北岳で行うこととなった。既に春山合宿は終ってしまったが、この1年、会として度々訪れることとなった北岳の概要を岩つばめで紹介することは、会員各位の合宿参加の意向に関わらず、それなりに意義があるように思う。

筆者は先の春山合宿に参加し初めて北岳に登ったが、好天に恵まれ、3千メートル級のパノラマを展望し、正にキタダケの甲斐があった。しかし適当な下調べで、悪天候であったら、文字どうりキタダケで終ってしまったかも知れない。キタダケではよくわからないのが、キタダケなのだ。

という訳で、そこらへんの文献を適当にくっつけて、おこがましくも特集とした。僅かでも貴殿の山行の足しになれば幸甚であります。

1.歴史と構造概説

標高3,192.4メートル、富士山に次ぐ日本第2位の高峰北岳は、赤石山脈の北部に連なる白峰(しらね)三山の一番北に位置することからその名があるが、またの名を甲斐ヶ根・甲斐峰(かいがね)と称し、白峰(白根・白嶺)は北岳を指して言うこともある。山も有名になると源氏名?がついて忙しいが、「かいがね」と「しらね」をブレンドしたような「甲斐の白峰」という昔ながらのブランド名の方が、山に興味のない人にも通りが良いかも知れない。北岳の文献を紐解くと必ずと言っていい程紹介されているのが、『平家物語』の中の一ノ谷合戦で捕えられた平重衡(たいらのしげひら)が梶原景時(かじわらかげとき)に送られて鎌倉へ向かうくだりであるが、ここでもしつこく引用しよう。

・・・宇津の山辺の蔦の道、心ぼそくもうちこえて、手ごしをすぎてゆけば、北に遠ざかって、雪白き山あり。とへば甲斐のしら根といふ。其時三位中将おつる涙をさへて、かうぞおもひつづけ給う。

おしからぬ命なれどもけふまでぞ、つれなきかひのしらねをもみつ。

だが、この山が文献に登場するのはこの平家物語が最初ではなく、『古今集』第20巻、東歌の中にある2首に詠まれたのが一番早い。

・甲斐ガ根をさやにも見しがけけれなく

横ほりふせるさやの中山

・甲斐ガ根をねこし山こし吹く風を

人にもがもやことづてやらむ

北岳登山は、一般的には明治4年(1871年、明治2年という説もある)、芦安村の行者、名取直江によって広河原から白根お池を経るルートが拓かれたといわれている。だが、明治41年に小島烏水が登頂した折に山頂で「奉納白根大日如来寛政七年乙卯六月」と読める小鉄板を見たという記録がある。寛政七年といえば1795年のことであり、これが現在知られる限り一番古い記録ではないかと思われる。その後、文化年間(1804~1817年)に時の甲府勤番支配の松平定能が幕府の命により編纂した『甲斐國志』にも、北岳に大日如来が祀られているという記述があるから、誤いなく当時北岳に登った人があったに違いない。それからしばらくたった天保年間(1830~1844年)には、木曽の庄屋、中村儀助が江戸城修復の用材伐採を命じられて北岳に入山し、同8年、雪崩のために埋没死したが、この数年に亘る伐採期間中何人かの杣人が北岳に登ったことが儀助の覚書に残っている。

近代登山の時代に入ると、例のウォルター・ウェストン師が明治35年(1902年)と37年に大樺沢から登頂を果した。明治37年は、陸地測量部の吉村武雄氏が北岳に三等三角点を設置し、また三枝威之助氏が案内人を伴って山頂を踏んだ年でもあった。

こういう歴史を持つ北岳であるが、実は北岳は今でも年々高くなっている。現行の地図に記されている3,192.4メートルという高さは、右に述べたように1904年の測量であるが、最近のレーザー光線による測量ではそれより50センチ高い数値が得られた、即ち80年間で50センチ高くなった、ということが最近の山渓に紹介されていた。(ちなみに、甲斐駒ヶ岳の1984年の測定値は2,966.7メートルで、1881年の2,965.6メートルの数値より1メートル10センチ高い。南アルプス平均では、過去70年間に30センチ、年平均4ミリの速度で高くなっている。)これが事実とすれば、北岳は年に6.25ミリずつ高くなっている訳で、このまま順調に行けば西暦3120年には、3,200メートル峰になる計算である。その時は我が三峰山岳会も我が国初の3,200メートル峰出現を祝して再度北岳合宿を行うべきである。

ではなぜこのように徐々に高くなっているのであろうか?実は、ゴジラが下から持ち上げているのである。「ウソ」

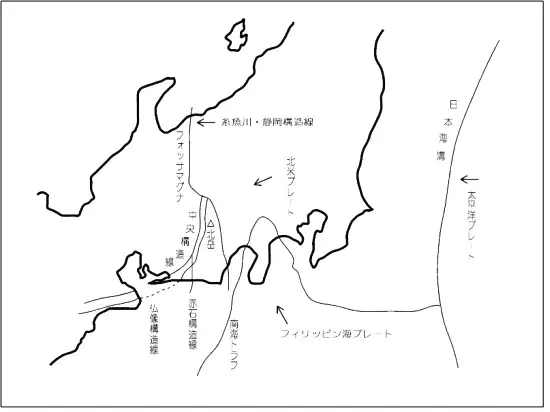

図に示したように、本州中央部には日本列島を東北日本と西南日本に分断するフォッサマグナ(糸魚川・静岡構造線=糸静線)と呼ばれる大地溝帯がほぼ南北に走っている。一方、西南日本には中央構造線と呼ばれる大断層があり、九州中央部から四国・紀伊半島を経て静岡県西部から北上し、茅野あたりでフォッサマグナに接触して関東に抜けている。南アルプスは、大まかに言うと、このフォッサマグナ=糸静線と中央構造線という大断層で断ち切られた細長い三角形をしており、この糸静線に東側から働く圧力のために、南アルプスは逆断層地塊となって押し上げられているのである。現在フォッサマグナの部分には、北上するフィリピン海プレートの圧力が斜めに働き、結果として東からの大きな圧力となっている。一方、北米プレートが南アルプスの乗るユーラシアプレートを東から押しており(糸静線はこの両プレートの境界と考えられている)、これもまた南アルプスを押し上げる力となって働いているのである。こういうメカニズムで、南アルプスは現在も刻々と高さを増しているのである。

次に地質であるが、南アルプスの岩石は3億年~5千年前に太平洋の海底を造っていたもので、これがプレートの動きとともに運ばれ、陸地に押しつけられたと考えられている。だから、外帯の特徴である水成岩が多く、白峰山脈もその内部は秩父古生層を主体に結晶片岩、石灰岩、輝緑凝灰岩(キリョクギョウカイガン)、ラジオラリア枚岩、硅岩などで構成されている。北岳では、広河原から大樺沢二俣までの河原に見られる転石は緑色や赤茶色の輝緑凝灰岩が殆んどで、まれに白色の石灰岩、黒色の粘板岩が見うけられる。草すべりから小太郎尾根の稜線に出るまでにところどころに見られる岩の露顕は、輝緑凝灰岩である。北岳山頂と北峰との鞍部には表面が縞模様になった岩石が見られるが、これは石灰岩である。石灰岩は雨など水による浸食に弱いため、このような特徴的な外観を呈するのである。バットレスの岩場は、砂岩や輝緑凝灰岩、粘板岩で構成され、全体には暗い感じであるが、第四尾根からDガリー奥壁、雪崩にみがかれたC沢などの石灰岩やラジオラリア板岩は独特の色あいを呈している。(ちなみに、間ノ岳からは殆んどが粘板岩、農鳥小屋付近では砂岩もみられるようになる)こうした水成岩は一般に色彩に乏しいが、これが北アルプスとは違った印象を南アルプスに対して持たせる一因でもあろう。

2.登山コース

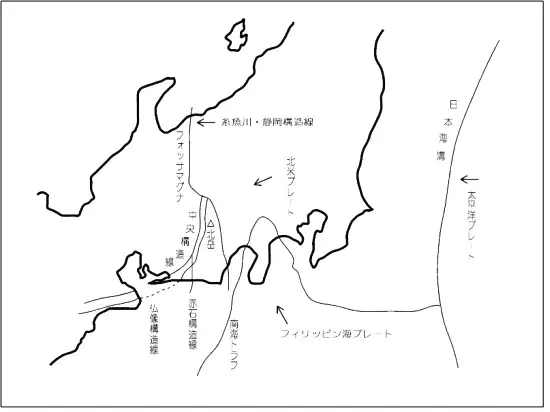

登山コースについては、簡単に入手可能な市販の登山地図やガイドブック類に懇切丁寧に説明されているので、詳細はそれらに譲ることとし、ここでは代表的なコースを簡単に紹介することにとどめる。

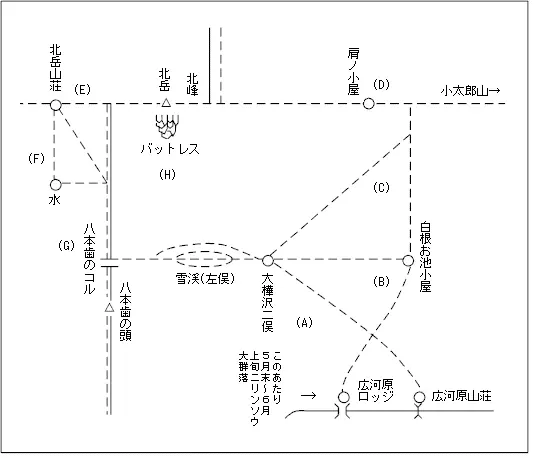

●大樺沢~北岳

大樺沢左俣の大雪渓を詰めて八本歯に登り、主稜線に出て北岳に至るコースは、(1)最後まで水がいらない、(2)雪渓登りやバットレスの眺望が楽しめる、(3)豊富な高山植物群に出合える、(4)体力の浪費が少ないなど、優れた魅力を持つコースである。

広河原(2時間30分)大樺沢二俣(2時間)八本歯のコル(1時間)北岳

●大樺沢右俣~北岳

前項のコースから二俣で分かれ、右俣沿いに草すべりで白峰お池からのコースと合流して小太郎尾根に出、北岳に至るもので、大樺沢~北岳のコースとつないで日帰り計画や、肩ノ小屋利用で白峰三山縦走によく使われている。バットレスの眺望と草すべりのお花畑が楽しめる。

広河原(2時間30分)大樺沢二俣(2時間30分)小太郎尾根(1時間)北岳

●白峰お池~北岳

明治4年の北岳開山の時に拓かれたこのコースは、樹林帯の中を高度を上げて行く道で、深い樹林の持つ落ちついた雰囲気と白峰お池からの展望、草すべりのお花畑と続き、大樺沢のアルペン的魅力に代って日本的な良さを持つ。だが、樹林帯の中の上りはけっこうきつくもある。

広河原(3時間)白峰お池(3時間)小太郎尾根(1時間)北岳

●池山吊尾根~北岳

かつて南アルプス林道が広河原に通じるまでは良く利用されていたこのコースは、今ではさびれてしまっているが、冬の北岳へのルートとして、また南アルプスのファンのルートとして、長大ではあっても深い原生林とボーコン沢の頭で突如現われるバットレスの眺望と感激は、何物にもかえがたい魅力を持っている。1日での走破は無理で、途中池山小屋で1泊となる。

鷲住山(1時間40分)あるき沢(3時間)池山小屋(4時間)ボーコン沢の頭(1時間)八本歯のコル(1時間)北岳

●野呂川両俣~北岳

このコースは広河原とは北岳を挟んだ反対側の両俣から登るもので、一般コースではあっても、その人気(ひとけ)の無さが静寂をより深くしているところに魅力がある。

広河原(南ア・スーパー林道4時間)両俣小屋(1時間)左俣大滝(2時間)中白根ノ頭(1時間30分)北岳

●北沢~北岳

北沢は間ノ岳から発源し、弘法小屋尾根の北面から主稜線を通って池山吊尾根の南面までの水を集めて束流する沢で、荒川の最大の支流である。水量も多く、滝、渕、へつりも随所にあり、傾斜も急なので安易なきもちでは入るべきでない。しかし、北岳へのバリエーションは非常に面白い。荒川出合までは鷲住山を越えて入る。荒川・北沢出合までは沢は荒れているが、北沢横手道に入って北沢・ボーコン沢出合に下りると早い。ここから右、左と徒渉やへつりを繰り返して行くが、要注意箇所は北沢のノドといわれる地点(ボーコン沢出合上流40分。両岸がせまり、左岸より石伝いに徒渉で過ぎる)とミヨシ沢出合付近、滝ノ沢出合付近くらいのものである。だが八本歯沢出合からは必ず北岳山荘東側の水場に突き上げる沢に入ることで、さもないとにっちもさっちもいかなくなる。水ゴケがついてよく滑る沢なのですぐにわかる。

鷲住山(1時間)荒川出合(2時間30分)ボーコン沢出合(5時間)水場(1時間20分)北岳

●北岳~間ノ岳~農鳥岳

白峰三山縦走は、広河原から北岳へ登り、南下して間ノ岳、農鳥岳に至り、奈良田へ下山するのが一般的である。普通3日間かけて歩くが、日本最高の稜線歩きは間ノ岳の風格、農鳥岳の豪快さによって正に比類ないものとなっており、短期間に南アルプスのボリュームを楽しめるコースである。下山口に温泉があるのもすばらしい。

北岳(1時間)北岳山荘(泊)(1時間40分)間ノ岳(1時間)農鳥小屋(1時間30分)農鳥岳(3時間10分)大門沢小屋(泊)(3時間)奈良田(温泉あり)更にバス2時間で身延駅

●両俣~間ノ岳~北岳

両俣から野呂川越の急坂を登り、樹林帯の中を三峰岳(みぶだけ)を目指し、間ノ岳を経由して北岳へ行くこのルートは、殆んど人影がなく、静けさを求める人にはお薦めコースである。

両俣小屋(4時間20分)三峰岳(1時間)間ノ岳(2時間35分)北岳

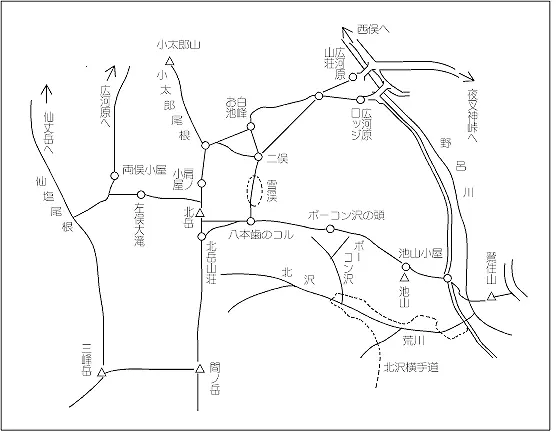

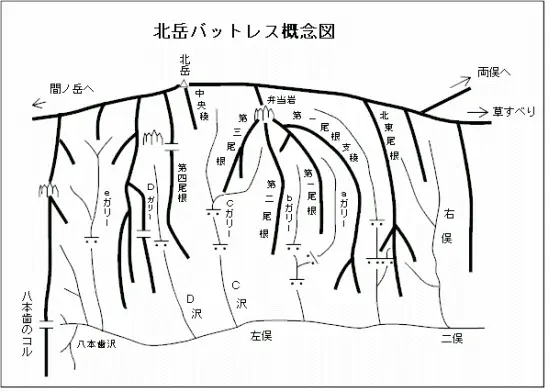

3.北岳バットレス

本稿は、岳人一般の知識として北岳バットレスの概要を知ることを目的とし、岩壁登攀の各ルートを紹介するものではない。登攀ルートについては、写真入りの詳細な案内が市販されているので、実際に岩に取り付く人はそちらを参照されたい。

北岳バットレスは、北岳の東面、大樺沢左俣と右俣との間に広がり、頂上稜線から大樺沢まで標高差600メートルを一気に落としている岩壁帯である。戦前より多くのクライマー達を引きつけてきたこの岩壁は、甲斐駒ヶ岳と共に南アルプスを代表する岩場である。

そもそもバットレス(Buttress)という語は、控壁・胸壁・支持物という意味の建築用語である。北岳山頂を中心とした主稜線からコンベックス(凸面)なカーブを描いて空間にせり出した7本の岩稜が、ちょうどこの控壁の形をとっているからで、何々バットレスという各地の岩壁中最も典型的な例である。

北岳バットレスの全容は、池山吊尾根のボーコン沢の頭や砂払ノ頭付近から見ることができる。北から南へと7本の岩稜が順次並列しているが、一番北側、頂上稜線から右俣に沿って落ちている長大な尾根が東北尾根、その南側に右端から細い岩稜を連ねていきなり三角形の垂壁を落としているのが第一尾根である。第一尾根は途中から二俣方向に長い支稜を派生している。第一尾根の南に並行して逆三角形の頂点から下に落ちているのが第二尾根、そして逆三角形上部の弁当岩と呼ばれる所から左斜めに延びているのが第三尾根である。頂上直下に独特のふくらみを持って切れ落ちているのは中央稜で、その左側の長大で直線的な岩稜が第四尾根である。さらに左手のハイマツまじりの尾根が第五尾根である。

これら尾根の間にはガリーが刻まれているが、北から順に、まず東北尾根の右下から出て右俣に入っているのがマイナーガリー、東北尾根と第一尾根支稜との間がヒドンガリー、同支稜と第一尾根間がaガリー、第一尾根と第二尾根間がbガリー。a、b両ガリーは合流してバットレス沢となり左俣にそそいでいる。更に第四尾根の右側にcガリー、その左側第五尾根との間にdガリーがあり、これは広々としたスラブ帯である。そして第五尾根の左側にeガリーがある。

一方、これらを横から見ると全体が三段の岩壁帯から成っていることがわかる。即ち、最上部は中央稜から第三尾根弁当岩、逆三角形上辺を連ねた岩壁帯、次がdガリー奥壁、第四尾根核心部、第三尾根岩壁部、第二尾根岩壁部、第一尾根核心部をつなぐ部分、最下段が第五尾根支稜から、dガリー、cガリー、bガリーの各大滝を形成する下部岩壁帯である。この下部岩壁帯は北岳バットレスの特徴のひとつで、一般にアプローチの一部と考えられており、bガリー大滝から第五尾根支稜までの各ルートはウォーミングアップにちょうどいい。ただし、十字クラックと呼ばれるルートは難しい所がある。下部岩壁帯と中央の岩壁帯はハイマツに覆われた緩傾斜帯によって区分されているが、横断バンドの存在によって容易に第一尾根~dガリー間をトラバースすることができる。

バットレスの登攀ルートはメインストリートとでも言うべき第四尾根周辺に集中しているが、いずれも短く、困難とされるルートでも3~4時間あれば終了するので、現在では2~3本のルートを継いでの登攀が一般的であり、ルートの取り方次第では計30ピッチ近いクライミングが楽しめる。

下降路は、草すべりから二俣あるいは白根お池へ下るコースか、八本歯のコルから二俣へ下りるコースが一般的だが、登攀ルートの下降も支点のチェックさえ怠らなければどのルートも問題ない。

入山のアプローチは、広河原から大樺沢を2時間程辿れば二俣に着く。広河原まで車を利用すれば、東京からでも日帰りで登攀を楽しむことは可能である。二俣は1976年より環境整備と落石などの安全対策上の理由により幕営禁止となっており、現在はそこから30分北側の白根お池周辺に限られている。冬期は、広河原から大樺沢を詰めるのは雪崩の危険を覚悟しなくてはならない。一般的には、池山吊尾根から八本歯のコルを経て緩傾斜帯をトラバースするルートが取られ、ベースはボーコン沢の頭から八本歯に寄ったあたりに置かれているようである。

4.お花畑 ~とってもメルヘン~

北岳のお花畑は大雪山、尾瀬、白馬岳のそれと並ぶ大規模なものとして知られており、第四氷河期の遺存植物が多いと考えられている。(ちなみに白根お池は第四氷河期の遺跡とされ、北岳山荘直下のお花畑にはカール地形が見られる)。有名なキタダケソウは、北岳の岩礫地にだけ咲く世界で一属一種の特産種で、原形態に近い性質を持っており、日本アルプスで最も高い北岳にのみ生き残った貴重な植物である。このキタダケソウは一昨年末に乱獲され、心を痛めた方も多かったであろうが、山梨県はこうした絶滅の恐れのある植物の保護と不法採取取締りを目的とした「高山植物の保護に関する条例」を制定、1986年4月1日より施行された。同条例で定めた「規制対象植物18種」は次の通りであるが、○印のものは北岳で見られる種である。

| ○キタダケソウ | キバナノアツモリソウ | |

| ○キタダケキンポウゲ | チョウジコメツツジ | |

| ○キタダケデンダ | クモイコザクラ | |

| ○キタダケトリカブト | カモメラン | |

| ○アツモリソウ | ユキワリソウ | |

| ○タカネマンテマ | コマクサ | |

| ○クモイカグマ | ハコネコメツツジ | |

| ○ホテイアツモリソウ | ムシトリスミレ | |

| ○タカネビランジ | ホウオウシャジン |

北岳の花々を楽しむには最低でも1泊、できるなら2泊以上の日数がほしい。コースとしては、広河原から登って肩ノ小屋か北岳山荘をベースに周囲を歩き回るのが良いだろう。理想としては、広河原~大樺沢二俣~白根お池~草すべり~北岳~中白根(または間ノ岳)往復~八本歯のコル~大樺沢左俣~広河原というコースで、途中の小屋ないしキャンプ指定地で1~4泊という計画なら最高である。以下は、各斜面・コース沿いに咲く植物をまとめたものである。

| エゾノヨロイグサ | ヤマハハコ | シモツケソウ |

| ミヤマハナシノブ | ヤマジソ | ヤナギラン |

| ミヤマコウゾリナ | ヤマハッカ | ミヤマウド |

| シキンカラマツ | クルマユリ | ハリブキ |

| レンゲショウマ | サンカヨウ | コゼンタチバナ |

| ヤマホタルブクロ | アマドコロ | ヤグルマソウ |

| タカネスイバ | ニリンソウ | オタカラコウ |

| マルバダケブキ | クサボタン | ヤマオダマキ |

| ミソガクソウ | ミネザクラ | コガネイチゴ |

| センジュガンピ | ナナカマド | ヒロハカツラ |

| ルイヨウショウマ | ソバナ | オオウバユリ |

| オオレイジンソウ | コキザサ | オオカメノキ |

| シロバナエンレイソウ | ミヤマガラシ | ツバメオモト |

| エンレイソウ | ヒメイチゴ | ヤマエンゴサク |

| オオバユリ | レンゲショウマ | ヘビノネゴザ |

| クルマユリ | オオレイジンソウ | ハリブキ |

| マイヅルソウ | シロバナエンレイソウ | タニイヌワラビ |

| オオカメノキ | コゼンタチバナ | イッポンワラビ |

| ミヤマシダ | セリバシオガマ | ツバメオモト |

| オオバユキザサ | ギンリョウソウ | ギョウジャニンニク |

| ヤナギラン | ウメバチソウ | ハクサンチドリ |

| イワベンケイ | テガタチドリ | シナノキンバイ |

| マルバダケブキ | オタカラコウ | ミヤマキンポウゲ |

| ハクサンフウロ | クロユリ | タカネグンナイフウロ |

| ウサギギク | チングルマ | ホソバトリカブト |

| ヨツバシオガマ | ヒメクワガタ | ハゴロモグサ |

| モミジカラマツ | ミソガワソウ | エゾイブキトラノオ |

| ヤマハハコ | ハクサンイチゲ | タカネスミレ |

| セリバシオガマ | タイツリオウギ | ミヤマオダマキ |

| タカネスイバ | オオカメノキ | ミネザクラ |

| エゾシオガマ | ミヤマハナシノブ | センジュガンピ |

| ミヤマダイモンジソウ | チシマヒョウタンボク | チョウセンナニワズ |

| ハクサンシャクナゲ | コツガザクラ | イワギキョウ |

| ミヤマコゴメグサ | ソガザクラ | チシマギキョウ |

| キバナシャクナゲ | ウラシマツツジ | ヨツバシオガマ |

| チョウノスケソウ | イワウメ | ムカゴトラノオ |

| トウヤクリンドウ | イワベンケイ | ハハコヨモギ |

| ミネウスユキソウ | タカネツメクサ | コケモモ |

| タカネヤハズハハコ | ミヤマミミナグサ | ミネズオウ |

| オヤマノエンドウ | タカネイワヤナギ | ヒメクワガタ |

| イブキジャコウソウ | タカネシオガマ | ミヤマシャジン |

| ミヤマシオガマ |

| ハクサンイチゲ | シナノキンバイ | ハクサンチドリ |

| ミヤマキンポウゲ | クロマメノキ | テガタチドリ |

| ミヤマコゴメグサ | コイワカガミ | エゾシオガマ |

| キバナノコマノツメ | ウサギギク | タカネスミレ |

| ミヤマキンバイ | ミヤマシオガマ | タカネシオガマ |

| ウラジロキンバイ | ヨツバシオガマ | チングルマ |

| イブキジャコウソウ | ツガザクラ | コツガザクラ |

| アオノツガザクラ | ジムカデ | イワヒゲ |

| ウラシマツツジ | ミネズオウ | コケモモ |

| ミヤマダイコンソウ | ミヤマオダマキ | イワウメ |

| ムカゴユキノシタ | キタダケヨモギ | イワベンケイ |

| タカネヤハズハハコ | タカネナデシコ | タカネマンテマ |

| ミネウスユキソウ | ヒメセンブリ | タカネリンドウ |

| サンプクリンドウ | イワギキョウ | チシマギキョウ |

| トウヤクリンドウ | シコタンソウ | イワオウギ |

| ミヤマミミナグサ | イワツメクサ | タイツリオウギ |

| ミヤママンネングサ | タカネツメクサ | ムカゴトラノオ |

| オヤマノエンドウ | ハハコヨモギ | オンタデ |

| キタダケキンポウゲ | キタダケナズナ | タカネシダ |

| ミヤマタネツケバナ | クモマナズナ | ミヤマムラサキ |

| チョウノスケソウ | イワインチン | キタダケデンダ |

| エゾイブキトラノオ | タテヤマキンバイ |

| ハクサンイチゲ | シナノキンバイ | キンロバイ |

| ミヤマキンポウゲ | キタダケソウ | ミヤマムラサキ |

| キタダケトリカブト | ハゴロモグサ | ハハコヨモギ |

| キタダケキンポウゲ | クモマナズナ | タカネツメクサ |

| キタダケヨモギ | ミヤマオダマキ | オオビランジ |

| ミヤママンネングサ | イワツメクサ | イワベンケイ |

| エゾイブキトラノオ | タカネシダ | コツガザクラ |

| サンプクリンドウ | コケモモ | クルマユリ |

| タカネコウリンカ | ハクサンフウロ | クロユリ |

| ウラジロナナカマド | タカネニガナ | タカネリンドウ |

| トウヤクリンドウ | タイツリオウギ | イワオウギ |

| オヤマノエンドウ | タカネナデシコ | シラネアザミ |

| ミヤマハナシノブ | オオカサモチ | ミヤマシャジン |

| ミヤマコウゾリナ | ネバリノギラン | ヨツバムグラ |

| タカネヤハズハハコ | ミヤマクワガタ | ミヤマホツツジ |

| タカネアオヤギソウ | シコタンソウ | クロマメノキ |

| ミヤマキンバイ | ミヤマハタザオ | ウサギギク |

| タカネナナカマド | タカネシオガマ | チシマアマナ |

| エゾシオガマ | ミヤマシオガマ | タカネグンナイフウロ |

| チシマヒョウタンボク |

| キバナシャクナゲ | ミヤマキンバイ | ツマトリソウ |

| タテヤマキンバイ | マルバダケブキ | ウメバチソウ |

| ハクサンイチゲ | ゴゼンタチバナ | コイワカガミ |

| ミヤマキンポウゲ | シナノキンバイ | テガタチドリ |

| ハクサンチドリ | モミジカラマツ | クルマユリ |

| シロウマアサツキ | チシマアマナ | クロユリ |

| ハクサンフウロ | ツガザクラ | コケモモ |

| アオツノガザクラ | タカネスイバ | キンロバイ |

| エゾイブキトラノオ | タカネバラ | キタダケソウ |

| カラマツソウ | オンタデ | ミソガワソウ |

| ヤツガタケタンポポ | タカネニガナ | アツモリソウ |

| タカネコウリンカ | タカネヒゴタイ | シオガマギク |

| ミネウスユキソウ | タカネビランジ | イワオトギリ |

| ミヤマミミナグサ | チシマギギョウ | ミヤマハナシノブ |

| トウヤクリンドウ | タカネグンナイフウロ | タカネハズハハコ |

| クロミノウグイスカグラ | ミヤマダイモンジソウ | ミヤマハンショウヅル |

| チシマヒョウタンボク |

| ハクサンイチゲ | クロクモソウ | ミヤマアカバナ |

| ミヤマコゴメグサ | クロウスゴ | テガタチドリ |

| タカネヒゴタイ | チシマアマナ | ハクサンチドリ |

| シナノキンバイ | タカネスミレ | モミジカラマツ |

| シロウマアサツキ | ウサギギク | ホソバトリカブト |

| ミヤマキンポウゲ | イワオトギリ | ハクサンフウロ |

| キバナノコマノツメ | イワインチン | ヨツバシオガマ |

| イブキジャコウソウ | イワベンケイ | アオノツガザクラ |

| タカネコウリンカ | イワオウギ | ミヤマシャジン |

| タカネヤハズハハコ | ヤマハハコ | タカネナデシコ |

| ミネウスユキソウ | ミヤマガラシ | ミヤマオダマキ |

| タカネビランジ | キンロバイ | ミヤマクワガタ |

| ミヤママンネングサ | ウメバチソウ | タイツリオウギ |

| ミヤマタネツケバナ | タカネスイバ | ミヤマハナシノブ |

| マルバダケブキ | オオカメノキ | ジンヨウスイバ |

| カイタカラコウ | クロユリ | ミヤマコウゾリナ |

| ミネザクラ | ミソガワソウ | タカネグンナイフウロ |

| ミヤマダイモンジソウ |

5.展望 ~北岳南峰からの眺め~

日本で2番目に空に近い北岳山頂は、文字通り360度の展望である。筆者がこの春に登った時も美しい大パノラマが広がっていた。だが、いまいち物足りなさが残った。広大な山並は眺めて気持ち良く、気分も楽しくしてくれるのだが、全ての頂を眼下に見下ろす風景は山の高さや大きさに圧倒されるということがなく、何か迫力を欠くように思われた。それでもやはり、ここからの景色は第一級品である。20万分の1の地図を携えて行って山座同定を試みるのも楽しいものだ。以下は、富士山の方向から時計の反対回りに眺めた時に見える主な山である。

(□=中景、△=遠景、◎=大遠景)

| ◎ | 富士山(3776m) | |

| 高谷山(1842m) | ||

| [東] | 夜叉神峠(1770m) | |

| ボーコン沢の頭(2822m)、池山吊尾根 | ||

| 苺平 | ||

| 辻山(2585m) | ||

| 砂払山(2740m) 鳳凰山 | ||

| 薬師岳(2780m) 鳳凰山 | ||

| 観音岳(2841m) 鳳凰山 | ||

| △ | 国師岳(2592m) 奥秩父 | |

| △ | 金峰岳(2595m) 奥秩父 | |

| 地蔵岳(2840m) 鳳凰山 | ||

| 高嶺(2779m) 早川尾根 | ||

| 白鳳峠(2470m) 早川尾根 | ||

| 赤薙沢ノ頭(2553m) 早川尾根 | ||

| 広河原峠(2344m) 早川尾根 | ||

| 早川尾根ノ頭(2463m) 早川尾根 | ||

| △ | 八ヶ岳連峰(赤岳、2899m) | |

| ◎ | 浅間山(2542m) | |

| 黒戸山(2254m) | ||

| ミヨシノ頭(2572m) 早川尾根 | ||

| △ | 蓼科山(2530m) | |

| 小太郎山(2725m) | ||

| アサヨ峰(2799m) 早川尾根 | ||

| [北] | 甲斐駒ヶ岳(2966m) | |

| 栗沢ノ頭(2714m) | ||

| 駒津峰(2714m) | ||

| 双児山(2640m) | ||

| 鋸岳(2670m) | ||

| 釜無山(2117m) | ||

| ◎ | 白馬岳(2933m) 後立山連峰 | |

| 横岳(2142m) | ||

| 小仙丈岳(2855m) | ||

| ◎ | 槍ヶ岳(3180m) 北アルプス | |

| ◎ | 穂高岳(3190m) 北アルプス | |

| 仙丈岳(3033m) | ||

| 大仙丈岳(2975m) 仙塩尾根 | ||

| △ | 乗鞍岳(3026m) | |

| 伊那荒倉岳(2517m) 仙塩尾根 | ||

| △ | 御嶽山(3063m) | |

| [西] | △ | 木曽駒ヶ岳(2956m) |

| △ | 中央アルプス連峰 この辺りデータ不足です、ゴメンナサイ | |

| △ | 黒河山(2127m) | |

| 黒檜山(2540m) | ||

| △ | 樺山(2283m) | |

| □ | 小黒山(2421m) | |

| □ | 奥茶臼山(2474m) | |

| □ | 本谷山(2658m) | |

| 三峰岳(2999m) 仙塩尾根 | ||

| □ | 小河内岳(2802m) | |

| □ | 塩見岳(3047m) | |

| □ | 中盛丸山(2806m) | |

| 間ノ岳(3189m) | ||

| □ | 悪沢岳(東岳、3141m) | |

| □ | 千枚岳(2880m) | |

| 西農鳥岳(3050m) | ||

| [南] | 農鳥岳(3026m) | |

| □ | 大籠岳(2767m) | |

| △ | 笊ヶ岳(2629m) | |

| □ | 別当代山(2215m) | |

| 大唐松山(2555m) | ||

| 高山(1801m) | ||

| 滝ノ沢頭山(2149m) | ||

| 八本歯ノ頭 池山吊尾根 | ||

| 櫛形山(2052m) | ||

| ◎ | 富士山 |

6.おまけ

本特集の冒頭に引用した『平家物語』の中の『北に遠ざかって、雪白き山あり。とへば甲斐のしら根といふ』という一文であるが、実はこの時、平重衡が見たのは甲斐の白峰ではなかった、という話がある。

故深田久弥さんは、ある時、かねてから気になっていた「雪白き山」を確めに、手越(現在静岡市内。安部川をへだてて静岡市外と相対している)まで出かけられたが、その時のことが『北に遠ざかりて雪白き山あり』という一文にまとめられている(深田久弥・山の文庫5『山さまざま』朝日新聞社収録)。その一文から引用させていただく。

"見える。見える。実によく見える。それは「かひのしらね(甲斐の白根)」ではなかった。駿河と信州の国境を走る南アルプスの一部であった。一番立派に見えるのは、聖岳とその右に続く赤石岳である。さらにその右に、わずかばかり頭を見せているのが、荒川岳、続いて悪沢岳である。いずれも三千メートルを越える南アルプスの高峰である。聖岳のすぐ左に上河内岳がハッキリと認められた。

私は立ち尽くしてそれらの遠い山に見とれた。太平洋の海岸から南アルプスの山々がこれほど見えようとは思わなかった。私の喜びは極まりなかった。北に遠ざかりて、雪白き山あり、とはよくも言ってくれた。それが甲斐の白根と間違えられたところで、何の不平があろうか。現今の忙しい人々は、そういう美しい遥かな山を眺めようとはしないのだ。"

次は中央線から北岳が見えるというお話。

我が三峰山岳会の山行で中央線の下り電車に乗ってアルプス方面に向かう時は、休みの取れないキビシイ労働条件故にたいていが夜行である。だから車外の景色は見えない(もっとも、見えても飲むのに忙しい人が多い)。だが帰りの時は、車外の景色を楽しむチャンスがある時もある。特に敗退して早く引き上げる時などは、真昼間に電車に乗ることがままある。そういう時などは、ビールにカキピーなどを食いながら、車窓から山の景色なぞ眺めるのが宜しい(もっとも、ビールが出ると山のことなどケロッと忘れる人もいる)。北岳を眺めて「キタダケだった」とタメ息でもついてみよう。

北岳が見える地点といえば、勝沼の辺りが有名なことは先刻承知している人も多いと思う。もっとも、この地点(上り電車で進行方向右側)は北岳だけではなく白峰三山が見えることで知られている。北岳はその右端、辻山のむこうに頭から肩にかけての部分をのぞかせている。

ところが、もっと西でも北岳が見える所がある。それは、上り電車が小淵沢駅に入る寸前から同駅を過ぎて次の長坂駅に至るまでの間であり、進行方向右側に早川尾根の上に頭をのぞかせている北岳を見ることができるのである。今度その辺りを昼間通ることがあったら、ビールやつまみやカワイコチャンやハンサム青年から視線をそらせて、北岳をご覧になってはいかがかな。