8月11日(火) 晴れ

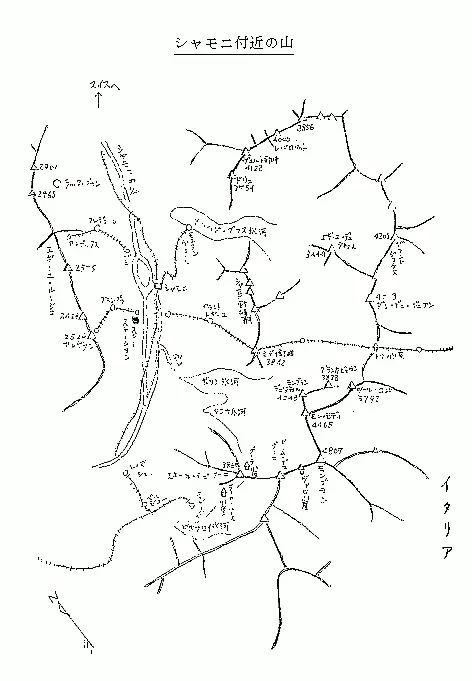

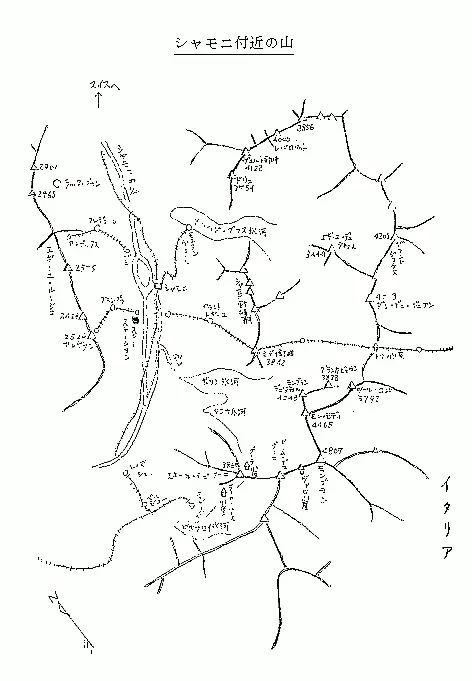

今日はシャモニへ移動する。ツェルマット9時10分発の電車に乗り、途中フィスプで乗り換えマルティニに11時35分着。ここから山間の谷に入って行く電車に乗り換え、スイス・フランス国境を越えてシャモニへ向かう。マルティニを12時1分発。いきなり急勾配の坂をぐんぐん登り、みるみる低くなったマルティニの町を気分良く眺める。やがて勾配がゆるむと中央のギザギザのついたレールが無くなり、普通の2本の軌道に戻る。左側は深い谷、その向こうは森の山。電車はどこか日本の風景にも似た山間の緑の谷をレールを軋ませながら走って行く。マルティニの駅で買った小さな赤いリンゴを井上さんにご馳走になるが、余り美味しくない。国境は左窓から見た路上にスイス・フランス両国の国旗が並ぶ検問所のような建物があったので、それとなく分かった。その先のヴァロルシーヌという小さな田舎っぽい駅でホームの反対側のフランスの電車に乗り換える。ここでパスポートの検査があるのかと思ったら、検査官が乗り込んで来るのでも車掌が回って来るでもなく、何の放送もなく発車してしまった。せっかく苦労してフランス大使館で並んで大枚叩いて(2500円)ビザを取ってきたのだから検査ぐらいしてくれてもいいのに、バーロ。地続きの国境てのは日本人には珍しいの知らねえのか!。

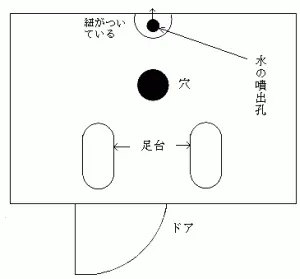

シャモニに13時50分着。ここは正式にはシャモニモン・ブランという。有名な割には垢抜けない駅だ、というのが僕の第一印象。駅で聞いたらツーリスト・インフォメーションは町中のバスターミナルにあるという。観光客でごった返す街中をそこまでブラブラ歩いて約10分。安宿を二つ紹介してくれたが、結局近い方のスキーステーション(スキースタシオン)という処に宿を取る。急坂を登り詰めた所のブレヴァンへのロープウェイ駅の隣である。英語も話すおねえちゃんとその母親らしい人がいて、ドーミトリー形式(相部屋)で1日33Fr(1Frは約25円)、シーツは1枚8Fr、シャワーは1回6Frで自己申告制であった。僕らは2階の8人部屋に入れてもらったが、泊り客のほとんどは若い学生であった。ここのトイレが変わっていて床全体が白い陶器?の皿状で、足を乗せる所を除いて一ヶ所の穴に向かって全体に傾斜がついている(左記図の通り)。 「ヘエー、ヨーロッパにもウンチングスタイルの便所があったのか!!」と感心しながら、俺のコキジ・コントロールもまんざらではないな、などと思いながら紐を引いたらぶったまげた。ジャーと勢いよく流れ出た水がアレヨアレヨという間に床一面にあふれ、足元に押しよせるではないか!唖然として言葉もなく、穴に流れ去る水を見つめ佇むことしばし。言語に絶するトイレ体験であった。

「ヘエー、ヨーロッパにもウンチングスタイルの便所があったのか!!」と感心しながら、俺のコキジ・コントロールもまんざらではないな、などと思いながら紐を引いたらぶったまげた。ジャーと勢いよく流れ出た水がアレヨアレヨという間に床一面にあふれ、足元に押しよせるではないか!唖然として言葉もなく、穴に流れ去る水を見つめ佇むことしばし。言語に絶するトイレ体験であった。

宿に荷物を置き、スーパーで食料を買い込んで帰路、ガイド組合、気象事務所、高山事務所の入っている山の家という建物に行き、モン・ブラン登山の状況をきく。今はハイシーズンだから山小屋は満杯だろうと言う。頼んで山小屋に電話をかけて聞いてもらったら、グーテ小屋は先の先まで予約でいっぱい、その下のテート・ルース小屋ならば若干空きがあるかもしれないとの事であった。礼を言って山の家を出、中沢氏と相談する。モン・ブランへ登るには、1日目に上のグーテ小屋まで登って翌朝ピークを目指すのが一般的かつ理想的なのだが、小屋に小屋に予約が取れないのならば仕方ない、下のテート・ルース小屋に泊ってそこから一気にアタックしようということになった。さっそくテート・ルース小屋に電話して予約を入れようと思い電話ボックスをのぞいたら、どの電話もカード式でコインではかけられない。仕方ないのでツーリスト・インフォメーションで一番安いテレホンカードを買う(50度数で38.5Fr)。小屋に電話したら14日の夜なら空きがあるとのことで、その日に二人分予約する。電話は、後日聞いた話では、コイン式だと電話機をぶっ壊して金を取る奴が多いのでカード式になっているのだそうな。その日の夕食は自炊するのも面倒なので、レストランでビールとピザで済ます(ビール15Fr、ピザ34Fr)。ぜんぜんうまくなかった。夕方、モン・ブランが夕日に染まり、美しかった。

8月12日(水) 曇のち晴

今日はまず、シャモニの谷を隔ててモン・ブランと向い合っているブレヴァン(2525m)という展望台へ上がってモン・ブランを偵察し、そこから成行きまかせで適当にハイキングすることにする。8時5分前にブレヴァンへのロープウェイの中継点プランプラまで上る。宿のとなりのロープウェイ(6人乗りゴンドラ)駅へぷらぷら歩いて行く。ご近所のよしみで、スキーステーションのお客は宿のおねえちゃんのサインした券を持って行くと、料金を割り引いてくれる(21Fr)。プランプラからブレヴァンへ上るロープウェイは改修工事中で休みであった。人間の代りに資材を満載したロープウェイを横目に見ながらブレヴァンまで歩く他はない。僕らの次のゴンドラから降りてきたパン屋の配達らしいあんちゃんが、細長いフランスパンを何本も抱えて足速に上のレストランへ登って行く。裸のパンを落しても気にする様子もなく、再び小脇に抱えて行った。パンに対するフランス人のこの感覚は信じがたい。街でも母親が幼児に買ったばかりの長いパンを裸のまま持たせているのを見た。山屋にいたっては、パンをそのままザックの横にくくりつけている奴もいた。本当かどうか知らぬが、一般的に美味だと言われる程フランス料理が発達してきたのは、フランス人の食物に対する衛生観念の貧困が招いた材料の質の悪さを補うためではなかったかと邪推する。それ位味付けがうまくなければ、デンデン虫だって食べて当然だ。

ブレヴァンに9時35分着。展望台のモン・ブラン寄りの方は、ロープウェイ駅の改修で立入禁止。視界もシャモニの谷側はガスっていてきかない。それでも急速に流れる雲の間から山腹がチラチラ見えた。反対側の北から西にかけては低い山並が続いていた。風をさけて閉鎖中の売店の横のベンチに腰を下ろし、コーヒーを沸かす。後からやってきたフランス人の中年とその小学生の息子にもコーヒーを御馳走する。お礼にくれたチョコレートは懐かしいマーブルチョコレートに似ていた。

1時間ほどでそこを出発する。北側へガレ道を下って行くと、カーキ色の軍服を着た一個小隊程の若い兵隊がいた。軍のカメラの撮影隊が一緒で、陸軍の軍人募集のプロモーションフィルムを撮っているのではないかと勝手に思う。聞いても言葉が通じないというのは、どうもいけない。

一般路から外れ、なり行きまかせに適当に尾根を越えて行くと、大きな石が堆積した所に出た。既に雲は消え青い空の下、視界はバッチリだ。上部が平たい石によじ登り、昼食にする。眼下にプランプラ周辺の台地が広がり、その向こうにシャモニの谷の反対側の山並を眺めながら、国が変わっても変りばえのしないメニューをソシャクする。僕らがいる処は、エギーユ・ルージュ(赤い針峰群)という一連の針峰群の南西の端あたりで、針峰群はそこから北東方向に延びているが、僕らのいる上部の突起状の岩にザイルパーティが取り付いているので見に行く。ガレ場を上り詰め突起状の岩の下部から見上げると、4~5人パーティのトップは岩の向こう側に回り込んで既に最後の詰めの岩の背を登攀中のようであった。3ピッチ位でてっぺんのとんがりに達するような短いルートであり、装備があればまぜてもらいたい気分だ。

僕らは一旦プランプラまで下り、そこから一般道をエギーユ・ルージュの裾野に沿って進んだ。このあたりは冬には大きなスキー場になるようで、長いリフトが何本もかかっている。やがてシャラーノンという平坦な草地に出た。ここからシャモニへ下る道が別れており、中沢氏と井上さんはその道を下って行った。僕はもう少し歩きたいので、そのまま直進してフラジェールヘ向かった。二人と別れてすぐエギーユ・ルージュからシャモニの谷へ派生する尾根を捲きぎみに越える道をハイカー達の列に交じって上って行くと、何とマウンテンバイクが3台下ってきた。器用に急な電光坂を下って行った。この辺は樹林の中を通っており、日本の山道を想わせる。樹林の間から見るヴェルト針峰とドリュは非常に印象的だった。

フレジェールまでやって来ると、人の数ががぜん増えたので、ハイキングはそこで打ち切り満員のロープウェイに乗ってプラへ下りた(15Fr)。そこからアルヴ川沿いの気持ちの良い歩行者道を通ってシャモニへ向かう。川沿いの道はスポーツセンターで終り、その先を街の人ごみをさけて山側へ迂回して宿へ帰った。途中、プランプラから気持ち良さそうに空中を降りてくるパラグライダーがカラフルできれいだった。そして夕食は本物の御飯だった(スーパーでカリフォルニア米を売っていた!!キッコマン卓上しょう油もあった!!)。久し振りのメシは感涙ものであった。

〈コースタイム〉

ロープウェイ駅(8:00) → プランプラ(8:15) → ブレヴァン(9:35~10:35) → 昼食(12:00~12:40) → プランプラ(14:20) → シャラーノン(15:15) → フレジェール(15:50) → プラ(16:10) → スキーステーション(17:00)

8月13日(木) 快晴

今日はまずミディ針峰の展望台へ上り、その後シャモニ針峰群の裾をハイキングする。人通りの殆どない朝のシャモニの街を横切り、ミディへのロープウェイ駅に8時着。もうすでに結構な賑わいであった。チケットと共に整理券をもらい、自分達の番号が電光板に表示されるまでブラブラ待つ(シャモニ←→往復100Fr)。40分程待たされて、やっと順番が回ってきた。途中、中間駅のプラン・ド・レギーユで乗り換え、ミディに9時5分着。この間、高度差は2800m程である。ミディは北峰、中央峰、南峰から成りそれぞれに展望台があるが、中央峰が一番高く(3842m)、僕らもまずエレベーターで中央峰に上った。ここの展望はさすがに素晴らしく、山好きにとっては垂涎感涙雄叫びもんである。隣に見下ろす北峰は展望台越しにはるか下方に広がるシャモニの町が見え、その向こうに昨日登ったブレヴァンを初めエギーユ・ルージュの岩峰が低く並んでいる。時計回りに見て、北東にはシャモニ針峰群の向こうにヴェルト針峰(4122m)その右にレ・ドロワット(4000m)が見える。その右側遥か彼方にはヴァリス(ツェルマット)のヴァイスホルン(4505m)、その右側中影のドテッとしたグラン・コンバン(4314m)の右肩にはマッターホルン(4478m)がピョコッと頭をのぞかせている。さらにその右にはあの巨大なモンテ・ローザ(4634m)の山並が小さく姿を見せている。その右方東方向にはグランド・ジョラス(4208m)が北壁(最大高差1200m)を見せ、峰続きにダン・デュ・ジュアン(4013m)の尖塔が立っている。その手前にはジュアン氷河が大きく広がり、イタリア側の見通しがきく南東方向のはるか彼方にグラン・パラティーゾ(4061m)が望見できる。その右側南方向にはトウール・ロンドの秀峰(3792m)が氷河から生え出たように立ち、その右に手前からモン・ブラン・デュ・タキュル(4248m)、モン・モディ(4465m)そしてモン・ブラン(4807m)が重なり合い一つの巨大なマスとなって圧倒的な重厚感で視界を覆っている。そしてモン・ブランの右肩には僕らがヨーロッパ最高峰へのルートに取ろうと考えているドーム・デュ・グーテ(4304m)の円頂(ドーム)が白く輝いている。そのドームからはタコナ氷河が、モン・ブラン・デュ・タキュルからはボソン氷河がそれぞれ流れ落ち、ミディの西側に凄まじい様相を見せている。その上にミディの影が巨大な三角形となって落ちていた。西から北西方向にかけては広く開けており、低い山並の向こうにフランスの国土が広がっている。

ゆっくりと素晴らしい展望を満喫した後、僕らは南峰の展望台をのぞき、続いて北峰の展望台に行き、レストランでカフェをすすった。それからロープウェイでプラン・ド・レギーユ(2308m)に戻り、11時にモンタンヴェールへ向けて出発した。道はシャモニ針峰群を右手に仰ぎながら、ガレ場から大きな石の点在する緑の草地へと続き、雪解けの小さな急流が所々からんで大変気持ち良いハイキングである。小さな花たちに目を楽しませながらルンルン行くと、珍しく日本人の若い男女のグループと行き交った。腹がへったので、小さな沢を少し登って大きな岩陰でゆっくり昼食とする。あの尾根を回ったらもうモンタンヴェールが見えるだろうという期待を何度か裏切られ、やっとメール・ド・グラス氷河を挟んでドリュを見上げる地点に到着14時。ここで山を眺めながら大休止とする。メール・ド・グラスというのは氷の海とかいう意味だそうだが、幅700m位の氷河にしては派手な名前だ。ここから見ると氷河の表面は焼きすぎの堅焼きおせんべの割れ目みたいな複雑迷路のクレバス模様を呈しながら巨大なS字形にひん曲がって上流へ続いており、その奥にグランド・ジョラスの北壁が半分位見えている。ドリュ(3754m)は氷河越しに西から眺めることになるが、ドリュとその東隣りのヴェルト針峰(4122m)がピッタリと重なり合い、左右の稜線が均衡のとれた三角形の二辺となって力強く大地から突き出た尖塔の様なドリュのピークに集中し、誠に美しい重量感あるオベリクスとなって立っている。

モンタンヴェールはそこから少し下った所にあった。すごい人の数。満員の登山電車にゆられてシャモニへ戻り(28Fr)、駅の近くの墓地へ寄ってウィンパーの墓を見た。健康がおとろえ失明を宣告されたウィンパーは、1911年の9月、かつて自分の登った山をもう一度見ておこうとアルプスを訪れ、僕らと同じようにグリンデルワルト、ツェルマット、シャモニと回って9月16日に当地で亡くなったのである。72才だったそうである。

それから街へ行ってスーパーで買い出しをし、登山用品店を二軒のぞいた。スネル・スポーツという店にはいかにも「俺がシャモニの日本人の顔だ」という風な気負った中年のあんちゃんがおり、口調は気に食わないが結構世話ずきで面倒見もよさそうな人物であった。明日モン・ブランへ行くつもりだといったら、登山届を書いてくれとぶ厚い用紙のファイルを示された。

クレメンソン・スポーツというのは小さな店だが、感じの良いかわいいねえちゃんが二人いた。ここで中沢氏はバイルを1本、僕はしっかりした皮袋の水筒を買った。皮袋の水筒は街中のみやげ物屋にたくさん置いてあったが、ちゃっちくてすぐ水が漏れそうな感じだが、このスポーツ店にあったのは口金も皮もしっかりとした作りの品だった。ちなみにこの店の主人はプロのガイドで、84年にチョ・オユーに登頂したそうで、その時の写真の絵ハガキをくれたかわいこちゃんは彼の娘であった。

〈コースタイム〉

スキーステーション発(7:45) → ロープウェイ駅(8:00~8:40) → ミディ(9:05~10:45) → プラン・ド・レギーユ発(11:00) → 昼食1時間休憩 → ドリュを見上げる地点(14:00~14:45) → モンタンヴェール発(15:14) → シャモニ駅(15:40) → 墓地(16:00~16:05) → スキーステーション着(17:54)

8月14日(金) 曇

いよいよモン・ブランである。今日は途中のテート・ルース小屋に泊る予定なので、朝はゆっくり仕度する。モン・ブランへのルートは幾つかあるが、僕らの行くのはドーム・デュ・グーテ越えの最もポピュラーなコースである。当初井上さんは別行動の予定だったが、途中まで僕らを送って行くことになった。

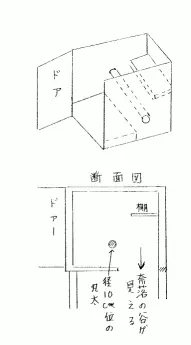

シャモニのバス停10時のバスに乗り、レ・ズーシュのロープウェイ駅に10時20分着(11Fr)。古びたロープウェイでベルビューという尾根上に上る(1794m高差800m弱)。あっという間に上に着いて、料金は19.5Fr也。ロープウェイ駅からぶらぶら尾根を横断して、小さな登山鉄道の駅に行く。駅と言っても、線路の脇に打ったコンクリートと小さなキップ係用の屋根付ボックスが低いフェンスで囲まれただけのものである。次の電車までの30分位を20人程のお客にまじってフェンスの前の芝生の斜面に横になってのんびりと待つ。そのうちに切符売りの少年が手提げ金庫を持ってやってきたので、終点のニ・デーグルまで買う(20Fr)。10時55分、ゴトゴトやって来た電車は既にいっぱい。何とか乗り込み、ニ・デーグルに11時10分着。大勢のハイカーや登山者の列にまじって岩のジグザグ道を登って行く。50分程歩いて大岩のゴロゴロしている所で一本立てる。井上さんとはここでバイバイ。中沢氏と僕はテート・ルース小屋目差して尚も岩尾根につけられた道を辿る。尾根を登って行く僕らを見送ってなかなか帰ろうとしない井上さんに、何度も振り返って手を振る。30分歩いて空腹ががまんできなくなり、昼メシのパンをかじる。入山・下山のパーティが幾つか通り過ぎる。岩尾根の道を登り詰めると傾斜がゆるみ、台地状の場所に出た。30~50cmの湿雪が残っている。テート・ルース小屋(3167m)はその台地の南西の隅に建っていた。13時44分小屋着。思ったより早く着きすぎ、時間はもてあます程ある。受け付けを済ませ、備え付けのゴム長靴に履きかえくつろぐ。小屋番は男三人に小屋番の息子らしい中学生位の少年が一人。夏休みでここに滞在しながら父親の仕事を手伝っているのだろう。受け付けは彼の仕事であった。父親から任されている仕事に対する子供らしい実直な責任感が表情に表れていた。こういう親子関係をちょっぴりうらやましく思った。小屋の外に出てみると、入口付近は結構アンモン臭い。男の子がオシッコしている後姿の絵に×(バッテン)をした立て札があるのだが、やる奴がいるからこれを立てたのか、これがあるからやる奴がいるのかよく解らない。小屋番の男がトタン屋根に雪を乗せて水を作っていた。小屋の裏手(南側)はビオナセイ氷河を見下ろす谷で、対岸の山の中腹までたれこめた雲と黒い鳥の群れのせいか、陰惨な感じのする景色であった。小屋の西側も崖になっており、トイレはこの崖の上に張り出して作ってあった。夕食後オオキジを撃ちに入ったら、その構造に僕は面くらってしまった(図)。

でんでん虫を喰う人種も生魚を喰う人種も身体的構造に大差はないという前提に立脚し、消去法で考察した結果到達したある結論に基づき用足しを敢行したが、翌朝二室あるうちのもう片方に入ったら、そちらはちゃんとイラスト入りの正に"Direction"(使用説明、方向の意もある)が貼られており、僕の結論の正しかったことが証明された。それにしても、キンチョウとスリルにみちたキジ場体験であった。この国では奇想天外なキジ場考案の伝統があるらしいが、こういう特異な体験は一種のカルチャー・ショックと深刻に受け止めるべきか、それとも単なるフランス人のウィットと解すべきなのか、判断がつきかね、ウンと困る。

でんでん虫を喰う人種も生魚を喰う人種も身体的構造に大差はないという前提に立脚し、消去法で考察した結果到達したある結論に基づき用足しを敢行したが、翌朝二室あるうちのもう片方に入ったら、そちらはちゃんとイラスト入りの正に"Direction"(使用説明、方向の意もある)が貼られており、僕の結論の正しかったことが証明された。それにしても、キンチョウとスリルにみちたキジ場体験であった。この国では奇想天外なキジ場考案の伝統があるらしいが、こういう特異な体験は一種のカルチャー・ショックと深刻に受け止めるべきか、それとも単なるフランス人のウィットと解すべきなのか、判断がつきかね、ウンと困る。

この小屋からモン・ブランへ登る人は起床午前1時ということなので、ならば早めにメシを食って寝ようと思ったら、夕食は19時に一斉に出すとのこと。早めに寝たければ、食料を担いで来た方が良いようだ。夕食はまず深皿になみなみとしたコンソメスープが出、次にパンと厚手のでかいポークハムとデザートにプリンが出た。結構ボリュームがあり、うまかった。夕食後、食堂の隣の寝室(上下二段のカイコ棚式)にベットを指定されて、もぐり込んだ。

8月15日(土) 曇・ガス・後晴れ

午前1時に小屋番に起こされる。出された朝食(紅茶、パン2切れ、バター、ジャム、チーズ)を無理矢理に詰めこみ、アイゼンを履き、カイデンをつけ2時出発。このテート・ルース小屋から次のグーテ小屋までの間は高差約650mの急な岩の斜面である。昨日小屋付近から見上げた感じでは、殆ど崖といった風であり、崖のへりに建っているグーテ小屋が雲の切れ間に望見できた。真暗でルートはわからないが、大勢登っているんだからなんとかなるベーと中沢氏先頭で行く。簡単な2級程度の岩場を適当によじ登って行く。雪がついていないので、途中でアイゼンを脱ぐ。やがて高校生位の女の子とその父親のパーティに追いつく。彼らを抜かして尚もホイホイよじ登って行くと、ルートを外したのか、ややきびしくなって、ドブ臭いぬめぬめした所に出てしまった。グーテ小屋の下水パイプの下であった。男はやたら水がシタタッてしまうのも考えもんである。そのすぐ上がグーテ小屋(3782m)であった。4時15分着。雪のない岩場から小屋まで上がってみると、そこは4~5mの雪がつもった別世界だった。その劇的なまでの変化におどろく。

小屋の入口の小部屋で休憩後、4時35分、アイゼンを履きアンザイレンして出発。小屋の屋根まで積もった雪の上に出ると、遥か前方の闇空にグーテ小屋から先に出発した連中のカイデンの微かな光が細長い星座のようにまたたいていた。僕らは忠実にトレースを辿る。殆ど平坦な道がしばらく続き、やがて上りになった。そのうち、幾つかのパーティに追いついた。薄明るくなり始めカイデンがいらなくなった頃、数人のイギリス人?男女のパーティがテントを撤収していた。彼らもこれから頂上へ向かうようだ。天気はあまりかんばしくない。風はあまりないが、濃いガスがかかっている。次第に息が苦しくなってきて、50歩登っては呼吸を整える。ひたすらそれをくり返す。雪の状態も高度を上げるにつれ、次第に締まってきた。薄明かりのガスの中、見えるのは足跡のついた雪の斜面と幾つかのパーティだけ。視程50~60m。自分たちがどの辺に差しかかっているのか、全く判らない。いつまでこの登りが続くのか、頭をカラにしてひたすら登る。やがて、幾つかのパーティが下ってきた。今考えればおかしなことだが、初めグーテ小屋から夜中に出発した連中が頂上を踏んでもう下ってきたのかと思った。続いて下りてくるパーティにすれ違いながら、ずいぶん早く下りてしまうのだなと、どことなくおかしな感じを抱きながらも尚も登って行った。やがて斜度が急に落ちて、平坦になった。気がつくと周囲に他のパーティの姿は無く、ガスは吹雪に変わっていた。トレースも吹雪にみるみる消されていく。ここに来て下山して行ったパーティの理由が解った。吹雪ではルートがわからないのだ。ガスの中を登っていて次々に下山してくるパーティにすれ違っていながら、上での天気が荒れていることになぜ考えが及ばなかったのかと思ってももう遅い。自分達が遭難一歩手前と言ってもおかしくないヤバイ状況にあることを自覚した。辿って来たアイゼンの跡が消えた先に、円陣を組んでうずくまっているパーティがいた。男女7~8人のイタリアのパーティだった。彼らの話では、ここはもうドーム・デュ・グテ(4304m)の広い頂上で、この先に避難小屋があるはずだと言う。だが視程は15m。地図も僕らの持っているのは5万図、これでは地形を見るのに役立たず、2万5千図を用意すべきだったと後悔してもどうしようもない。さてどうするか?、ここにこうしていても、何時止むかわからない吹雪に身体は冷えるだけなので、避難小屋を何としても見つけなくてはならない。視界がきかないので、40mザイルいっぱいに広がって前進する。歩き回っているうちに、地形が下ってきた。その前方で誰かの叫び声がした。僕がそちらに行ってみようと言うと、中沢氏が、ちょっと待て、小屋が下にある訳はない、きっと上だ、と言う。そこで再び登り出すとしっかりしたトレースが見つかった。それを辿ると、やがて前方ガスの中に小屋の影がボウッと黒く浮かび上がった。これで助かった!。7時40分、小屋に逃げ込む。

ヴァロ避難小屋(4362m)は、雪の中に突出した岩の上に建っていた。アルミ製のしっかりとした小屋である。入口は床面にあり、鉄梯子で入口の小部屋に上り、もうひとつの鉄の扉を開けたら、中は何組ものパーティでごった返していた。フランス人、イタリア人、アメリカ人。色いろな組み合わせのアルファベットが飛び交っていた。僕らは床の中央に腰を下ろす。大方の人はこの悪天候に沈んだ顔をして話しているが、そういう雰囲気を打開しようとおっさんが唄を歌い出した。こういう明るさは、気分が滅入った時にはありがたい、中でも一番明るかったのは、アメリカのねえちゃんだった。彼女がやって来た時はたまたま鉄の扉が開いており、床のフタを押し上げて雪だらけの顔を出すなり、笑顔をふりまいて"Hey, its so windy!!"(ネェ、スッゴイ風よ!!)ときた。その一声で、小屋の中が明るくなった。こういう台詞を明るく言えてしまうのは、アメリカ人の持つ気質の良い面だと思う。彼女と彼女の相棒の男性は、二人で兎も角もピークを踏んできたという。吹雪で何も見えなかったけれど満足だといかにも嬉しそうに話していた。上部のトレースの状態はどうかと彼女に聞いてみると、トレースはバッチリで吹雪でも見失わないとのことだった。

時間がたつにつれ、何時ガスが晴れるのかわからない悪天候にしびれを切らした連中が、ガスが動き出したのを見て三々五々下山しだした。残ったのはフランス人のカップル二組とアメリカ人の大学生らしい4~5人パーティ(下山途中)、それと僕らである。僕らはもう少しねばって天候の回復を待って頂上アタックを狙うことにする。すっかり静かになった小屋の中、中沢氏は毛布をかけ抱き合って寝ているフランス人カップルの横に、備え付けの毛布をかぶって寝てしまった。外は相変らずガスと風である。雪は結構治まってきた。僕も毛布の上に横になる。

モン・ブランでは高度障害を覚悟していたが、富士山での一泊と、これまでに4千メートル峰を二度登っていることもあってか、たいしたことはない。軽い頭痛を感じるが、吐き気はない。だが食欲はあまり無い。さっぱりしたものなら口に入るのだが。そのうち僕もウトウトし始めると、アメリカ人のにいちゃんが僕の足をトントンと叩いて、"You can go now"(もう行けるぞ)と言う。飛び起きて小さな窓から外を見ると、雲が切れて急速に動いている。外に出てみると、風は強いが見通しがきき、出発できそうである。しめた、待った甲斐があった。すぐ仕度をして12時15分出発。バッチリついたトレースを辿る。少し遅れて、二組のフランス人カップルもやって来る。4500mを越えると結構苦しくなって、30歩あるいては息を整えなければならなくなった。登るにつれて風はひどくなり、雪面の固まった雪の粒が強風に飛ばされて顔に当り、痛い。強烈な風が左手シャモニの方から頂上に向けて吹き上げ、反対側に抜けて行くのだが、腹と足に力を入れて大股でふんばりながら歩かないとバランスを崩してしまう。14時頃、頂上はもう目と鼻の先である。だが、僕らはここで行き詰ってしまった。その先数10メートル雪稜が切れ、立っているのである。トレースの幅、40~50センチ、左右は急角度で切れ落ち、遥か下の谷に消えている。この強風下では、この幅のトレースを外れずに渡って行くのはちょっと無理だ。ザイルがあっても、ここで落ちたら果たして止められるか?自信はない。少し考えてから、中沢氏が僕の耳元でどなった。「引き返そう」。それが正解だろう。僕も大きくうなずき、頂上に背を向けた。後続のフランス人カップルも同じ結論のようだ。「頂上は逃げない、また来ればいい」と自分に言いきかせながら、吹き上げる強風によりかかるように、来た道を下って行った。途中、風の当らない暗部のような所で、3パーティ揃って代わるがわる記念写真を撮った。

下りは速い。ヴァロ小屋には寄らず、そのままドームへ向かう。ドームの上は広い雪原である。視界がきけば訳ない所だが、吹雪かれれば恐ろしい。30~40分さ迷っただけで済んだのは、幸運だったと言うべきだろう。ドームの上で一本取る。ドームからの下り際、モン・ブランを振り返る。シャモニ側からの強風に乗った雲が山体に沿ってへの字形に頂上にかかっていた。吹き飛ばされないように雪面に寝ころび、その姿をカメラに収める。グーテ小屋に16時30分着。僕はかなりヘトヘトで、1時間休む。アンザイレンして、テート・ルース小屋までの崖を慎重に下りる。登っている時は闇で判らなかったが、ルートには赤ペンキで印してあった。岩は結構もろく、浮いているのもかなりあり、下部のクーロワール通過のさいは結構大きな落石がゴロゴロ雪の中にころがっていた。あんなのに当った日には、サヨナラだ。

テート・ルース小屋に下って来た時は、もう19時だった。僕としては、この小屋にもう一晩泊っていきたいところだが、中沢氏は今日中にシャモニに帰ると言ってスタコラ行ってしまう。しょうがない、重い足をひきずって中沢氏の後を追う。僕がニ・デーグル駅に着いたのは20時10分だった。先に駆け下ってきた中沢氏が、そこのベンチで待っていてくれた。電車はとっくに無く(最終17時)、線路の脇を歩く。途中から山道に入り、ベルビューのロープウェイ駅に向かう。もう21時に近いというのに、空はやっと夕焼けの時間だ。赤く染まったシャモニの針峰群が美しい。ロープウェイ駅を21時5分通過。そこから日本にもありそうな森の中の道になり、やがて林道に出る頃には日はとっぷりと暮れてしまった。22時8分、やっとの思いでレ・ズーシュの町まで下りて来た時には、足の速い中沢氏は橋の欄干の下に腰を下ろし、愛用の年季の入ったプラブーツから足を出して休んでいた。そこから少し歩き、店を閉めようとしているみやげ物屋のおっさんにタクシーをたずねたら、親切にも電話で呼んでくれた。タクシーは5分位でやってきたが、運ちゃんもみやげ物屋のおっさんも英語がよく通じない。通りがかりの大学生の女の子に言ってもよくわからない。だが何となく通じたようで、シャモニに向かってくれた。スキーステーション22時40分着。タクシー料金70Fr。深夜の強行下山に、井上さんも驚いたようだった。くたくたの身体にベットは天国だ。午前1時から延べ22時間の行動だった。

〈コースタイム〉

テート・ルース小屋出発(2:00) → グーテ小屋(4:15) → ヴァロ避難小屋(7:40~12:15) → 頂上直下(14:00頃) → グーテ小屋(16:30~17:30) → テート・ルース小屋通過(19:00) → ニ・デーグル駅(20:10~20:20) → ベルビュー・ロープウェイ駅通過(21:05) → レ・ズーシュ(林道入口)(22:08)

8月16日(日) 晴れ

死んだように眠った一夜から目覚めると、僕はイモムシになっていた、と思われる程身体が重い。疲労が臓腑に充満している。ベットから這い出し、階下の食堂に下りて行くと、井上さんと中沢氏が朝食の仕度をしていてくれた。ありがたやありがたやと朝メシを食うと、今日はラック・フランへハイキングに行くことになった。何でもそこは、白い湖とかいうオトメチックなフンイキの名を持つ湖で、昨日井上さんが一人で行ってみたら、一面白い氷で覆われた清楚な湖だったとのこと。僕は雪や氷の白い世界にやたら惹かれてしまう北方志向型人間なので、その話を聞くや臓腑に充満している疲労はメシと一緒に消化しちゃえばいいやと楽観的に構えた。それに僕は山の湖と聞くと、ブルーコメッツの「ブルーシャトー」やショーケンの歌う「エメラルドの伝説」的世界を連想し、薄幸な痩身の美女(デブったブスであってはならない)にまつわる伝説を秘め、神秘をたたえた清澄な湖沼的イメージに勝手に酔うロマンチックな青年の心をやたらにかき立てられてしまうのであります。

シャモニのバス停11時のバスに乗り、先日僕が下りてきたプラのロープウェイ駅に7分で到着(5.5Fr)。すでに大勢の人でごった返す中、プラ→アンデックス(ハイキング)、フレジュール→プラという周遊キップ(45Fr)を買い、ロープウェイに乗った。プラからフレジュールまでは50人位乗れるロープウェイ、フレジュールからアンデックスまではすっぽり上半身を覆うフード付リフトで上る。たくさんのハイカーのグループに混じって、11時40分歩き始める。照りつける日差しが結構暑い。道は岩の間をぬってつけられており、上り下りをくり返し時折小さな雪渓を見ながら行く。歩きやすいハイキングコースで、いつもなら何でもないところだが、今日は流石に疲労のため馬力が出ない。下りや平らな場所はプラプラ歩いて行けるが、少しでも上り勾配になるとすぐに息が切れる。中沢氏は今日も元気に井上さんを先導し、大きなカメラを首からぶら下げてあっちに行ってはパチリ、こっちに行ってはパチリとやっている。彼氏のタフさは誰もが認めるところだが、やはり並ではない(真冬でもビーチゾウリでいられるところなどイエティはだしである)。フーフー言って坂を上ると、湖だった。すごいハイカーの数。何にはともあれ、一軒ある売店でペプシを買って生気を取り戻す。湖は二段構えで、奥の大きい方から手前の小さい方へ流れ込んでおり、奥の方はまだ湖面の半分弱が白い浮氷に覆われていた。透明な澄んだ水に青空の色が映り、それに周囲の山が重なり、さらに白い氷が熱い日差しに涼を添えている。「きのうはもっと氷がいっぱいだったし、人も殆どいなかったのよ」と状況のあまりのちがいに井上さんは驚いていた。僕らは小高い岩の上に腰を下ろし、パンをかじり、しばしトカゲを決めこむ。シャモニの谷の向こうには、ドリュ、ヴェルト針峰、その左にはアルジャンチェール針峰と氷河、右手奥にはグランド・ジョラスといった山々が美しい。湖岸に陣どり弁当を広げるハイカーやら、冷たい水にワインを冷やしている学生たち、対岸の雪渓でシリセードに歓声を上げる子供たち、みんな好日のひとときを満喫しているようだ。

1時間半ほどのんびりして、そこを出発。フレジュールまではだらだら道を下って行くのだが、コースの最後フレジュールのロープウェイ駅まで若干の上りとなっていた。疲労に取りつかれた僕は二人に遅れることおびただしい、時々立ち止まっては呼吸を整えつつ進行して行くのだが、この最後の上りはモノスゴクきつかった。普段なら5分位の距離を15分もかかった。登り着いた時はヘトヘトヘッチャンヒーフーハー。レストランの入口の石段をヤットコサと気合を入れて乗りこえ、カウンターに辿り着き「シュ、シュウェップス!」(10Fr)。疲労を消化してやろうなんてとんでもない、危うく疲労に消化されるところであった。

プラからバスでシャモニに戻り、レストランでピザとペリエを注文。こないだよりは食えたが、美味とは決して言えない。まだシェーキーズの方がうまい。それからスネル・スポーツに行き、モン・ブランの下山届を書いた。明日は予定を切り上げてジュネーブに行くことにし、スキーステーションの清算をすます。5泊してシャワーを5回使い、シーツ2枚借りてしめて205Fr(5千円ちょっと)。

8月17日(月)~19日(火) (月)(火)晴れ、(水)曇り

シャモニ・モン・ブラン駅前から7時40分発のバスでジュネーブに向かう(98Fr)。9時52分、ジュネーブのバスターミナルに着く。途中の国境では、またしても肩すかしを食わせられた。検査官はバスの運ちゃん、乗客の国籍などを聞いてバスの外からチラッと顔を眺めるだけ。今度こそ乗り込んできてパスポートを見るだろうと思っていたのに、なんだ。ビザがなきゃフランスには行けませんよと言うので、わざわざフランス大使館へ行って取って来たのに、これではフランス政府がビザを発給する意味などないじゃないか。こんな検査体制なら、テロリストがウジャウジャ出入国できてあたり前だ。ビザ発給は外貨獲得が目的ではないかと勘ぐりたくもなるではないか。

ジュネーブでは、ホテル・アドリスという安宿に部屋を取り(3人部屋、シャワー付、朝食込一人1日30Fr)、初日はレマン湖のクルーズ、翌日はサン・ピェール寺院やアテネ美術館(僕の好きなシャガールのリトグラフ展をやっていた)、ジュネーブ大学や国連ヨーロッパ本部などを見て回り、カメラを首にぶら下げ、あっちにウロウロこっちでキョトキョト、おまけに二晩続けて夕食をマクドナルドで済ませ、しっかり日本人したのであった。19日朝、ジュネーブ空港まで、でっかいタクシーで乗り着け、アムステルダム経由で帰国の途についた。

今回のアルプスの旅は、結局メンヒとブライト・ホルンの頂上を踏み、是非とも登ってみたかったマッターホルンとモン・ブランのピークは涙を飲んであきらめたのであったが、素晴らしい風景の中のハイキングは楽しかったし、美しい白銀の峰々の偉容に驚きその姿を脳裏に焼きつけることができ、愉快な仲間と気持ち良く過ごすことができて楽しい旅でした。中沢さん、井上さんありがとうございます。