さとう あきら

山行日 2007年2月11日~14日

メンバー (L)佐藤、他

メキシコにあるピコデオリザバ(Pico de Orizaba)山は高さの割にかんたんだよ、一緒に行くかい、というメールをもらったのが出発の3ヶ月程前。海外登山経験の乏しい私としては、富士山よりも高い山なんてめったにないチャンス。それなら行く、と返事だけはしたものの、装備は古く、体力も心許ない。骨董品なみの装備だけは一新したものの、メタボ対策は手付かずのまま出発日を迎えてしまった。

オリザバ山(5611m)は、マッキンリー、ローガン山に続く北米大陸第3位の高峰である。富士山のようなコニーデ型の火山で、上部は万年雪に覆われている。頂上直下の傾斜は35度程度で、約2000mのゲタを履いた5月の富士山、という感じ。高度順応さえ何とかなれば、技術的にはまあ簡単、というのが私の印象でした。

オリザバ山(5611m)は、マッキンリー、ローガン山に続く北米大陸第3位の高峰である。富士山のようなコニーデ型の火山で、上部は万年雪に覆われている。頂上直下の傾斜は35度程度で、約2000mのゲタを履いた5月の富士山、という感じ。高度順応さえ何とかなれば、技術的にはまあ簡単、というのが私の印象でした。

2007年2月9日、メキシコシティに到着。ここは既に標高2250mの地である。高度順応を兼ねてまずは観光だ。中心部にあるソカロ(Zocalo)広場は広大で、観光客相手に民芸品をはじめドクロまで売っている。

道端の屋台でトルティージャという薄いパン生地に野菜やチキンをはさんだものを食べる。素朴な味でうまいのだが、かかっているサルサソースがとにかく辛い。舌がひりひりし、次第に味が分からなくなってくる。あまりの辛さにお腹もぴくぴくとケイレンしてくるが、大量のビールで何とか薄まったようだ。ちなみにメキシコには国産銘柄のビールがいくつもあるが、いずれも味は今ひとつで残念だ。

ソカロ広場から10分ほど歩いたところにスポーツ用品街がある。日本から持ち込めなかったガスボンベなどを購入。登山地図も欲しかったのだが、どの店にも置いていない。皆どうやって登山するのか、かなり不思議。きっと地図は不要なんですね。で、我々も郷に従うはめになった。

2日目は近郊のピラミッドの見学だ。車で2時間ほどのテオティワカンという町に行く。ここは紀元前2世紀頃に栄えた遺跡で、当時は20万人もが住む巨大都市だったとの事だ。しかし気候変化で川が干上がり都市が崩壊、ついには巨大遺構のみが現在にまで残っているとの話である。ああ気候変動恐ろしや。

2日目は近郊のピラミッドの見学だ。車で2時間ほどのテオティワカンという町に行く。ここは紀元前2世紀頃に栄えた遺跡で、当時は20万人もが住む巨大都市だったとの事だ。しかし気候変化で川が干上がり都市が崩壊、ついには巨大遺構のみが現在にまで残っているとの話である。ああ気候変動恐ろしや。

それにしてもピラミッドは巨大だ。高さ65m級のものが2つもある。高所トレーニングを兼ねて両方とも登るが、傾斜が急で息がたえだえ。明日からの登山を控え、ちょっぴり前途不安。

メキシコの酒といえば、テキーラが有名だ。原料はアガペという巨大アロエのような植物の茎の糖汁を発酵させ、さらに蒸留したものである。日本の酒であれば、米の糖汁を発酵させて蒸留し、アルコール濃度を高めた焼酎に相当する。発酵したての酒である日本のドブロクは美味で人気が高いが、メキシコも同様で発酵したてのプルケ(Pulque)という酵母の生きた酒がある。生産量が寡少で一般流通ルートにはほとんど乗らないのもドブロク同様だ。この田舎町の土産屋で試飲だよと出されたプルケは、あまりの爽快さに強烈パンチをもらったようだった。程よく効いた炭酸。フワッと広がるアガペのフレーバー。上品な酸味とほのかな甘みのハーモニー。アルコール度数はビール程度なのだろうが、当地の乾燥した空気と良く合い、驚くほどのおいしさだった。

メキシコの酒といえば、テキーラが有名だ。原料はアガペという巨大アロエのような植物の茎の糖汁を発酵させ、さらに蒸留したものである。日本の酒であれば、米の糖汁を発酵させて蒸留し、アルコール濃度を高めた焼酎に相当する。発酵したての酒である日本のドブロクは美味で人気が高いが、メキシコも同様で発酵したてのプルケ(Pulque)という酵母の生きた酒がある。生産量が寡少で一般流通ルートにはほとんど乗らないのもドブロク同様だ。この田舎町の土産屋で試飲だよと出されたプルケは、あまりの爽快さに強烈パンチをもらったようだった。程よく効いた炭酸。フワッと広がるアガペのフレーバー。上品な酸味とほのかな甘みのハーモニー。アルコール度数はビール程度なのだろうが、当地の乾燥した空気と良く合い、驚くほどのおいしさだった。

3日目は移動日。高度順応のため、標高4462mのマリンチェ(Malinche)山に予備登山するのは皆のお約束である。メキシコシティのバスターミナルからアピザコ(Apizaco)まで高速バスで移動し、さらにタクシーで標高3082mのIMSSリゾート登山基地に入る。ここで6名用のキャビンを借り、まずは快適な入山初日となった。

今回のメンバーは3名。イギリス人のマルシアとドイツ人のアンジェリカだ。両名とも山岳スキーの欧州ガイド資格を持つセミプロである。山行を共にするのは初めてだが、無料の試食大好き、お互いオゴリをしないワリカン主義など、価値観は三峰連中と同じだ。おお三峰スタンダードはグローバル、などと感心。

今回のメンバーは3名。イギリス人のマルシアとドイツ人のアンジェリカだ。両名とも山岳スキーの欧州ガイド資格を持つセミプロである。山行を共にするのは初めてだが、無料の試食大好き、お互いオゴリをしないワリカン主義など、価値観は三峰連中と同じだ。おお三峰スタンダードはグローバル、などと感心。

4日目、さあマリンチェ山登山だ。朝5時過ぎ出発。林道沿いの登山道を登り、7時半、標高3900mの森林限界の台地に到着となる。富士山よりも高いところは数十年ぶりで感慨もひとしお。高度のためか調子が上がらないが、アイゼンを付け何とか4462mの頂上着9時50分。

アンジェリカはヒマラヤやアンデスの登山経験も多く絶好調。一方マルシアはカゼ気味で、途中で引き返してしまった。

アンジェリカはヒマラヤやアンデスの登山経験も多く絶好調。一方マルシアはカゼ気味で、途中で引き返してしまった。

その夜はふもとのフアマントラ(Huamantra)に安宿を取る。シャワーは水だけ。トイレには便座がない。部屋には暗い裸電球が1個だけ。皮の硬くなったパンを夕食に、味の乏しい缶ビールを一本。ああ、ひもじい。さあ明日からは本番だ。少しはお腹の脂肪が減るかなぁ。

5日目、絶不調のマルシアと別れ、アンジェリカと2名でオリザバ山を目指すことになった。まずはタクシーで登山基地の町トラチチュカへ。ここから頂上アタックの前進基地となる標高4260mのピエドラグランデ小屋(Piedera Grande)まで四輪駆動車で送ってもらうのが今日の行程だ。この送迎サービスは現在レイエス氏ともう1社がやっているそうだが、老舗のこちらに依頼する。

レイエス氏宅食堂で早めの昼食を取り、窓に鉄格子の入った護送車のようなトラックで出発する。ものすごい悪路をぐらぐらに揺られ続ける事2時間でやっと前進基地の小屋に到着だ。ちょうど滝沢林道経由で富士山5合目の佐藤小屋に連れて行かれたような感じである。小屋は石造り2階建てで、60名程度を収容出来そうな大きなものだ。

レイエス氏宅食堂で早めの昼食を取り、窓に鉄格子の入った護送車のようなトラックで出発する。ものすごい悪路をぐらぐらに揺られ続ける事2時間でやっと前進基地の小屋に到着だ。ちょうど滝沢林道経由で富士山5合目の佐藤小屋に連れて行かれたような感じである。小屋は石造り2階建てで、60名程度を収容出来そうな大きなものだ。

天気も良いため、さっそく高度順応とルート偵察を兼ねて400mほど登ってみる。ここは火山なためルートは岩っぽく歩きにくいが、標高が高いだけに展望もすばらしい。

今日の夕食は昨日のボソボソのコッペパンにハムとチーズ。またもやひもじい。どうせ車で送ってもらったんだから、せめて缶ビールくらい持参すれば良かったと悔やまれることしばし。

夕方5時半、やる事もなくなり寝袋に入る。薄暗くなるとあちこちでゴソゴソ、カリコリ。驚いたことにこの小屋はねずみの巣窟なのだ。事前情報で食料は袋に入れて梁につるしておいたため被害をまぬかれたが、寝ている自分の頭を踏みつけて越えていく大胆不敵なねずみども。ヘッドランプで照らしてみると、小さくてキョロキョロ目が可愛いい。でもエサはあげない。

夕方5時半、やる事もなくなり寝袋に入る。薄暗くなるとあちこちでゴソゴソ、カリコリ。驚いたことにこの小屋はねずみの巣窟なのだ。事前情報で食料は袋に入れて梁につるしておいたため被害をまぬかれたが、寝ている自分の頭を踏みつけて越えていく大胆不敵なねずみども。ヘッドランプで照らしてみると、小さくてキョロキョロ目が可愛いい。でもエサはあげない。

今回の山行で楽しみにしていたのはもう一つ。それは標高4200mで見る星空だ。幸い今夜は無風快晴。9時過ぎに小屋をそっと抜け出し、ヘッドランプを消す。と、驚いた。月が出ていないのに空が明るいのだ。プラネタリウムでの星空のバックは漆黒だが、高地での本物の星空のバックはほのかに明るい。また東京の夜空なら一等星しか見えないため、星座も判りやすいのだが、まさに星の数ほど星屑が光り、どれが星座を構成する一等星だか良く分からなくなるほどだ。

今回の山行で楽しみにしていたのはもう一つ。それは標高4200mで見る星空だ。幸い今夜は無風快晴。9時過ぎに小屋をそっと抜け出し、ヘッドランプを消す。と、驚いた。月が出ていないのに空が明るいのだ。プラネタリウムでの星空のバックは漆黒だが、高地での本物の星空のバックはほのかに明るい。また東京の夜空なら一等星しか見えないため、星座も判りやすいのだが、まさに星の数ほど星屑が光り、どれが星座を構成する一等星だか良く分からなくなるほどだ。

天空の中央を、ぎらぎら光る天の川が横断し、その中にはくちょう座が埋もれているのが判別できた。びっくり仰天、そして感激したのは、北極星の高さだった。北緯36度の東京からは、少し首を上向けた36度の仰角に見えるのだが、ここは北緯17度。目の高さちょっと上に北極星が見える。改めて遠い地に来た事を実感してしまった。

6日目。深夜1時起床。いよいよ頂上アタックだ。またまた固いパンを紅茶で流し込み、1時50分満天の星空の下を出発する。今日は5611mの頂上まで1350mの標高差だ。小屋には10名以上が宿泊していたが、今日の出発は我々2名にポーランド人の合計3名のみ。他は高度順応中である。それも何日間もである。

500mばかり登ったところから露岩帯をトラバースするのだが、間違ってルンゼに入ってしまった。入口でアンジェリカにミスを指摘したのだが、マークが見当たらなく、また彼女の強引さに負けてしまった。結局きわどいクライムダウンで登山道に戻り、約1時間半のロス。以降ていねいに岩のペンキを拾いながら進み、標高5000mの雪渓末端着6時。空が白み出した。

以前はここから左に巻き気味に頂上を目指したらしいが、現在は万年雪が減り危険との事。レイエス氏の指示通り直登で頂上を目指す。幸いラッセルは軽くアイゼンも良く効く。エッサカ、ゼイゼイで単調な600mの雪の斜面を登りきり、頂上のリム着9時半。さらに15分ほど火口に沿って登り、ヨロヨロしながら頂上着9時50分。

以前はここから左に巻き気味に頂上を目指したらしいが、現在は万年雪が減り危険との事。レイエス氏の指示通り直登で頂上を目指す。幸いラッセルは軽くアイゼンも良く効く。エッサカ、ゼイゼイで単調な600mの雪の斜面を登りきり、頂上のリム着9時半。さらに15分ほど火口に沿って登り、ヨロヨロしながら頂上着9時50分。

これほどの高山なのに、頂上には測量の際の鉄骨が残置されているだけ。山名板のような登頂を証明するバックがなく、記念写真的にはちょっぴり残念である。

しかし高いだけに展望は抜群だ。西を見ると2日前に登った標高4462mのマリンチェ山がずうっと低く見える。東にもメキシコの大地が広がり、その先は大西洋だ。水平線もだいぶ丸く反って見える。やっぱり地球は丸いんだ、なぁんて実感してしまった。

登頂の感慨もそこそこ、わずか10分間の頂上滞在で下山を開始する。往路をそのまま下り、途中大休止を取り、小屋戻り午後2時。本日のサミッターは我々2人だけである。小屋の停滞組に祝福されながら、迎えの四輪駆動車にヨタヨタしながら乗り込んだ。その夜はレイエス宅の宿泊施設にお世話になり、その後バスを乗り継いでメキシコシティに戻った。

登頂の感慨もそこそこ、わずか10分間の頂上滞在で下山を開始する。往路をそのまま下り、途中大休止を取り、小屋戻り午後2時。本日のサミッターは我々2人だけである。小屋の停滞組に祝福されながら、迎えの四輪駆動車にヨタヨタしながら乗り込んだ。その夜はレイエス宅の宿泊施設にお世話になり、その後バスを乗り継いでメキシコシティに戻った。

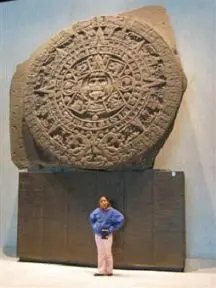

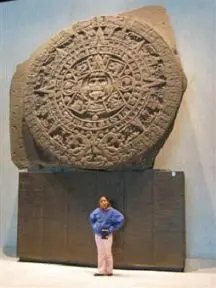

メキシコシティ最終日は、人類学博物館を訪問する。南北アメリカの古代文明紹介の総本山だ。巨大な石像が広い館内到る所に陳列され、圧倒される。また日常的に行われていたといういけにえの儀式に、戦慄を覚えるようだった。

オリザバ山(5611m)は、マッキンリー、ローガン山に続く北米大陸第3位の高峰である。富士山のようなコニーデ型の火山で、上部は万年雪に覆われている。頂上直下の傾斜は35度程度で、約2000mのゲタを履いた5月の富士山、という感じ。高度順応さえ何とかなれば、技術的にはまあ簡単、というのが私の印象でした。

オリザバ山(5611m)は、マッキンリー、ローガン山に続く北米大陸第3位の高峰である。富士山のようなコニーデ型の火山で、上部は万年雪に覆われている。頂上直下の傾斜は35度程度で、約2000mのゲタを履いた5月の富士山、という感じ。高度順応さえ何とかなれば、技術的にはまあ簡単、というのが私の印象でした。

2日目は近郊のピラミッドの見学だ。車で2時間ほどのテオティワカンという町に行く。ここは紀元前2世紀頃に栄えた遺跡で、当時は20万人もが住む巨大都市だったとの事だ。しかし気候変化で川が干上がり都市が崩壊、ついには巨大遺構のみが現在にまで残っているとの話である。ああ気候変動恐ろしや。

2日目は近郊のピラミッドの見学だ。車で2時間ほどのテオティワカンという町に行く。ここは紀元前2世紀頃に栄えた遺跡で、当時は20万人もが住む巨大都市だったとの事だ。しかし気候変化で川が干上がり都市が崩壊、ついには巨大遺構のみが現在にまで残っているとの話である。ああ気候変動恐ろしや。 メキシコの酒といえば、テキーラが有名だ。原料はアガペという巨大アロエのような植物の茎の糖汁を発酵させ、さらに蒸留したものである。日本の酒であれば、米の糖汁を発酵させて蒸留し、アルコール濃度を高めた焼酎に相当する。発酵したての酒である日本のドブロクは美味で人気が高いが、メキシコも同様で発酵したてのプルケ(Pulque)という酵母の生きた酒がある。生産量が寡少で一般流通ルートにはほとんど乗らないのもドブロク同様だ。この田舎町の土産屋で試飲だよと出されたプルケは、あまりの爽快さに強烈パンチをもらったようだった。程よく効いた炭酸。フワッと広がるアガペのフレーバー。上品な酸味とほのかな甘みのハーモニー。アルコール度数はビール程度なのだろうが、当地の乾燥した空気と良く合い、驚くほどのおいしさだった。

メキシコの酒といえば、テキーラが有名だ。原料はアガペという巨大アロエのような植物の茎の糖汁を発酵させ、さらに蒸留したものである。日本の酒であれば、米の糖汁を発酵させて蒸留し、アルコール濃度を高めた焼酎に相当する。発酵したての酒である日本のドブロクは美味で人気が高いが、メキシコも同様で発酵したてのプルケ(Pulque)という酵母の生きた酒がある。生産量が寡少で一般流通ルートにはほとんど乗らないのもドブロク同様だ。この田舎町の土産屋で試飲だよと出されたプルケは、あまりの爽快さに強烈パンチをもらったようだった。程よく効いた炭酸。フワッと広がるアガペのフレーバー。上品な酸味とほのかな甘みのハーモニー。アルコール度数はビール程度なのだろうが、当地の乾燥した空気と良く合い、驚くほどのおいしさだった。

今回のメンバーは3名。イギリス人のマルシアとドイツ人のアンジェリカだ。両名とも山岳スキーの欧州ガイド資格を持つセミプロである。山行を共にするのは初めてだが、無料の試食大好き、お互いオゴリをしないワリカン主義など、価値観は三峰連中と同じだ。おお三峰スタンダードはグローバル、などと感心。

今回のメンバーは3名。イギリス人のマルシアとドイツ人のアンジェリカだ。両名とも山岳スキーの欧州ガイド資格を持つセミプロである。山行を共にするのは初めてだが、無料の試食大好き、お互いオゴリをしないワリカン主義など、価値観は三峰連中と同じだ。おお三峰スタンダードはグローバル、などと感心。 アンジェリカはヒマラヤやアンデスの登山経験も多く絶好調。一方マルシアはカゼ気味で、途中で引き返してしまった。

アンジェリカはヒマラヤやアンデスの登山経験も多く絶好調。一方マルシアはカゼ気味で、途中で引き返してしまった。 レイエス氏宅食堂で早めの昼食を取り、窓に鉄格子の入った護送車のようなトラックで出発する。ものすごい悪路をぐらぐらに揺られ続ける事2時間でやっと前進基地の小屋に到着だ。ちょうど滝沢林道経由で富士山5合目の佐藤小屋に連れて行かれたような感じである。小屋は石造り2階建てで、60名程度を収容出来そうな大きなものだ。

レイエス氏宅食堂で早めの昼食を取り、窓に鉄格子の入った護送車のようなトラックで出発する。ものすごい悪路をぐらぐらに揺られ続ける事2時間でやっと前進基地の小屋に到着だ。ちょうど滝沢林道経由で富士山5合目の佐藤小屋に連れて行かれたような感じである。小屋は石造り2階建てで、60名程度を収容出来そうな大きなものだ。 夕方5時半、やる事もなくなり寝袋に入る。薄暗くなるとあちこちでゴソゴソ、カリコリ。驚いたことにこの小屋はねずみの巣窟なのだ。事前情報で食料は袋に入れて梁につるしておいたため被害をまぬかれたが、寝ている自分の頭を踏みつけて越えていく大胆不敵なねずみども。ヘッドランプで照らしてみると、小さくてキョロキョロ目が可愛いい。でもエサはあげない。

夕方5時半、やる事もなくなり寝袋に入る。薄暗くなるとあちこちでゴソゴソ、カリコリ。驚いたことにこの小屋はねずみの巣窟なのだ。事前情報で食料は袋に入れて梁につるしておいたため被害をまぬかれたが、寝ている自分の頭を踏みつけて越えていく大胆不敵なねずみども。ヘッドランプで照らしてみると、小さくてキョロキョロ目が可愛いい。でもエサはあげない。 今回の山行で楽しみにしていたのはもう一つ。それは標高4200mで見る星空だ。幸い今夜は無風快晴。9時過ぎに小屋をそっと抜け出し、ヘッドランプを消す。と、驚いた。月が出ていないのに空が明るいのだ。プラネタリウムでの星空のバックは漆黒だが、高地での本物の星空のバックはほのかに明るい。また東京の夜空なら一等星しか見えないため、星座も判りやすいのだが、まさに星の数ほど星屑が光り、どれが星座を構成する一等星だか良く分からなくなるほどだ。

今回の山行で楽しみにしていたのはもう一つ。それは標高4200mで見る星空だ。幸い今夜は無風快晴。9時過ぎに小屋をそっと抜け出し、ヘッドランプを消す。と、驚いた。月が出ていないのに空が明るいのだ。プラネタリウムでの星空のバックは漆黒だが、高地での本物の星空のバックはほのかに明るい。また東京の夜空なら一等星しか見えないため、星座も判りやすいのだが、まさに星の数ほど星屑が光り、どれが星座を構成する一等星だか良く分からなくなるほどだ。

以前はここから左に巻き気味に頂上を目指したらしいが、現在は万年雪が減り危険との事。レイエス氏の指示通り直登で頂上を目指す。幸いラッセルは軽くアイゼンも良く効く。エッサカ、ゼイゼイで単調な600mの雪の斜面を登りきり、頂上のリム着9時半。さらに15分ほど火口に沿って登り、ヨロヨロしながら頂上着9時50分。

以前はここから左に巻き気味に頂上を目指したらしいが、現在は万年雪が減り危険との事。レイエス氏の指示通り直登で頂上を目指す。幸いラッセルは軽くアイゼンも良く効く。エッサカ、ゼイゼイで単調な600mの雪の斜面を登りきり、頂上のリム着9時半。さらに15分ほど火口に沿って登り、ヨロヨロしながら頂上着9時50分。 登頂の感慨もそこそこ、わずか10分間の頂上滞在で下山を開始する。往路をそのまま下り、途中大休止を取り、小屋戻り午後2時。本日のサミッターは我々2人だけである。小屋の停滞組に祝福されながら、迎えの四輪駆動車にヨタヨタしながら乗り込んだ。その夜はレイエス宅の宿泊施設にお世話になり、その後バスを乗り継いでメキシコシティに戻った。

登頂の感慨もそこそこ、わずか10分間の頂上滞在で下山を開始する。往路をそのまま下り、途中大休止を取り、小屋戻り午後2時。本日のサミッターは我々2人だけである。小屋の停滞組に祝福されながら、迎えの四輪駆動車にヨタヨタしながら乗り込んだ。その夜はレイエス宅の宿泊施設にお世話になり、その後バスを乗り継いでメキシコシティに戻った。