鈴木 章子

山行日 2019年12月28日~2020年1月1日

メンバー (L)鈴木(章)、飯塚

11月中旬?突如、鈴鹿の山を縦走したくなった。メンバーを募集しても入会間もない会員の参加は難しいと思えた。幸い最近、関東以南の山に興味を持ちだした古き仲間が手を挙げてくれたことは感謝。東京=名古屋間の夜行バス予約と登山口・下山口の足の確保以外は、全て飯塚さんに任せた。

三重県側からは、『鈴鹿7マウンテン』への公共機関のアクセスも良く、私には通いなれたピークであり『温故知新』の山歩きが出来た。

【12月28日】快晴

近鉄名古屋駅発7:31で桑名駅→北桑名(三岐鉄道)の乗換、終点阿下喜駅でコミュニティーバス(無料)に乗り換えたが、アクセスの悪さに都会暮らしに慣れた者にはどうも・・・。

バス内の停留所案内もなく、気がつけば下車地を通り過ぎていた。どうも運転手への伝え方も悪かったようだが、停留所の間隔が短く15分位で戻ることが出来た。

しかし、そこから登山口までの案内もなく地図とGPSを頼りにウロウロ。いつもながら山に入るまでは迷い人を演じている。

しかし、そこから登山口までの案内もなく地図とGPSを頼りにウロウロ。いつもながら山に入るまでは迷い人を演じている。

中部電力鈴鹿幹線NO.205の指導標近くに目印になる炭焼き小屋跡を発見。12時過ぎからの山歩きが始まった。

本日の予定は白瀬峠から20分の真の谷幕場。登り始めは年末とは思えない暑さ、初日の荷物の重さも重なりなかなか進めない。白瀬峠までに3組の登山者と数匹の猿にすれ違うが晩秋を感じさせる静かな山歩きが出来た。

藤原岳の分岐からは北面のトラバース、雪もうっすらと積もっていた。15時近くなると気温もグッと下がり白瀬峠を越えたときは日没時刻が気になりだした。15時10分に小さな沢と焚火跡の目的地に到着。素晴らしい幕場で焚火を燃やし一晩中でも騒いで?いたい気分にさせるところだ。

しかし、長かった今日一日、できれば御池岳ピストンも考えたがとても無理。次回?に、となり、谷間でもあり薄暗くなっていたのでさっさと幕を張り、さっさと食事を済ませ19時には寝てしまった。

【12月29日】快晴

4時半起床と早出を試みたが、中々明るくならず6時半の出発になってしまった。白瀬峠まで戻り尾根道を藤原岳へと向かう。本日は快晴、素晴らしい展望が始まる。以前より鉄柱が増えたなと思いながらうっすらと雪の積もった道を天狗岩に向かう。天狗岩では琵琶湖方面を展望、天狗岩を過ぎた辺りから登山者に出会うことが多くなった。

建て替えられた藤原岳避難小屋から山頂を見る。小屋の位置が変わったのだろうか、40年振りに見る山頂は別物のように見えた。山頂付近は広く、遠い昔は山スキーの練習場だったが、今の山名版の立つ山頂は思いのほか狭く記憶とはこんなものだろうかと思えた。

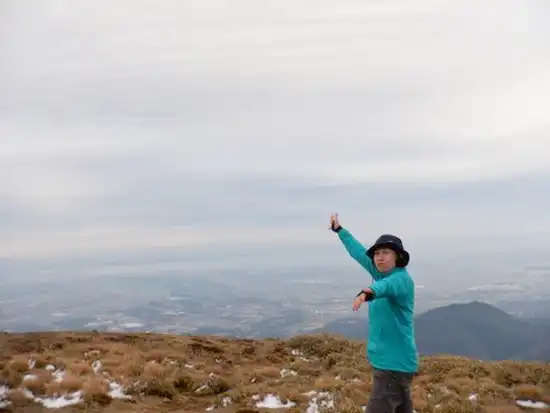

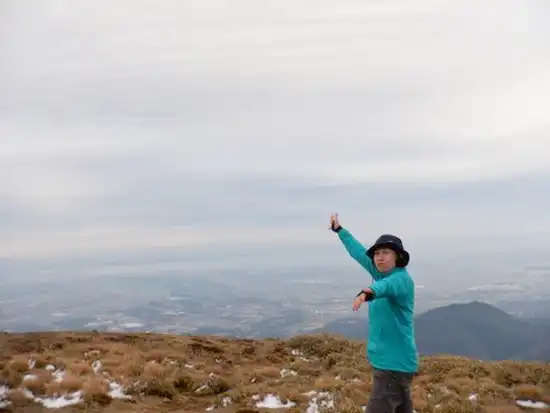

それにしても、山頂からの展望は素晴らしく、白く輝く加賀白山・荒島山・南アルプス・御岳が天空に浮かび、伊吹山が手の届きそうなところに鎮座していた。私にとっても初めて見る景色だった。

飯塚さんは、「あの山に行きたい!この山にも登りたい!」と興奮気味。関東の山では見られない山並みが美しかった。

飯塚さんは、「あの山に行きたい!この山にも登りたい!」と興奮気味。関東の山では見られない山並みが美しかった。

山頂での展望を楽しんだ後、竜ヶ岳に向かう。私には初めての縦走路。山頂からの一気下りと治田峠までの崩壊が目立つ痩せ尾根は荷物が重いせいも有り思いの他時間を要した。

石榑峠まで行かなければ水場がないので休憩時間を短縮しながら、それでも途中の銚子岳・静ヶ岳は駆け足でピストン。黄昏の迫る中、大きな大きな笹山の山頂(竜ヶ岳)を目指した。

夕暮れで山頂からの展望は伊勢湾くらいになってしまったが、広い山頂はのんびりお茶を飲みながら過ごすのに最適だった。

暗くなる前に石榑峠に着かなければと急ぐが、疲れた体には下山1時間がこれほど長く感じたのも久々。途中にある鈴鹿特有の奇岩『重ね岩』の見学も横目で、チラリで終了。

17時、峠に到着、水場確認。三重県側へ10mほど下ると細いながら堰堤脇から水が流れていたので水汲みを優先してから幕を張った。明日の天気は下り坂。

【12月30日】雨

夜中2時頃、テントに当たる雨の音、この寒い中、雨に濡れるのは禁物。天気の回復を待っての出発になるねとのんびり昨日の疲れを取ることにした。

10時頃起きて遅い朝食にしたが、雨は強くはならないが止む様子はない。本日は停滞することにした。林道は通行止めになってはいたが、午後、バイクが1台とランニングの若者が一人通り過ぎて行った。出会ったものと言えばあとは動物。静かな停滞日だった。

【12月31日】曇りのち雨・雪・強風

今日こそ釈迦ヶ岳へと昨日偵察した登山口に向けて6:25分出発。

毎朝、どんなに急いでもこの時間にならなければ明るくならないのがもどかしい。

尾根上に出ると強風で足元がふらつく。冬型になると鈴鹿特有の風だ。三池岳は写真のみで八風峠で大休止。八風大権現が祭ってある鳥居もあり大きく広い峠。昔は志賀と三重を繋ぐ生活道だったのだろう。風が冷たく天気の回復が遅れているようだったので雨具を着た。15分先の平原のような中峠に着く頃にはまた雨が降り出した。

中峠~釈迦ヶ岳までの道はザレ場が目立ち迂回ルートになっているところもある。釈迦ヶ岳は岩山だろうか。高度が上がっていくと雨は霰に変わった。釈迦ヶ岳のピークは2つあり最高峰も登ったが風雨強く写真のみで下山。山の印象はない。

釈迦ヶ岳を過ぎると山が人間臭く?なってきた。羽鳥峰峠から朝明渓谷への分岐で大井谷の支流と思われる沢があり水を少し確保出来た。本日各自で持ち上げた分と合わせて今夜は過ごせそう。当初は、ハト峰を越えてから幕場探しを検討したが、水場から僅かに登ったところに広い無風状態の窪地を発見。早いがここまで予定通りに歩けたので本日の行動は終わりにした。テントの中で一息付く頃には霰が雪に変わっていた。

【1月1日】晴れのち曇り

初日の出を見ようとゆっくり歩き始めたが、伊勢湾からの日の出がやけに遅い。やっと出た太陽は数枚の写真を撮った後、山をどす黒く赤に染めて雲の中に隠れた。恐ろしい朝焼けだった。

帰宅時間も気になっていたので先を急ぐと菰野町朝明在住のカップルに出会った。早朝から登ってきたとのこと、下山後の入浴施設の確認をした。

冬型の気圧配置になったのだろう。太平洋側は晴れているが稜線の天気は下り坂。寒さを避け根の平峠で休憩。この峠も平原のような広い峠、炭焼き小屋の跡もあった。かつての生活道だったのだろう。ここまで来れば私には周知の範囲、長い長~い登りの国見岳を過ぎ国見峠(峠から下れば岩場の藤内壁が見られる裏道登山道)、峠から道は凍ってはいたが30分で御在所岳裏道登山口、そこから10分でロープウエイ乗り場。本日のクライマックスはロープウエイで15分の下山。巨岩・奇岩の連続の景色が待っていた。

10年ほど前だったかな、実家に帰る前に一寸登りたいと鈴鹿峠~仙ヶ岳~水沢峠へ向かっているとき、東京暮らしの経験もあるという中年の男性に出会った。彼の話では、「色々な山に登ったけど、故郷の山は最高だね。年を重ねるほどそう思う。」と言っていた。

16歳の時、初めて御在所に登った。娯楽の少ない時代だったので毎月足を運ぶようになってはいたが、まさか今も続いているとは全く思いもよらなかった。

鈴鹿7マウンテンは何度も登ったが、当時はちんけな山の印象しかない。今回初めて北から南下4峰を縦走、藤原岳・竜ヶ岳の山の大きさ(釈迦ヶ岳は悪天候のため印象が薄い)、展望の良さに驚かされた。

また、同時に、まだまだ山登りも初心者かな、への反省と続けることの素晴らしを再確認した山行だった

〈コースタイム〉

| 【12月28日】 |

名古屋(近鉄)=桑名 → 北桑名(三岐鉄道)=阿下喜駅(コミュニティーバス)=山口(10:40) → 登山口(12:10) → 木和田尾根 → 白瀬峠(14:40~14:50) → 真ノ谷幕場(15:10) |

| 【12月29日】 |

幕場(6:30) → 白瀬峠(7:00) → 頭陀ヶ原(7:45) → 天狗岩ピストン(8:30) → 藤原岳避難小屋(9:10) → 山頂(9:35~9:50) → 965P(10:50) → 治田峠(12:05) → 銚子岳ピストン(13:40) → 静ヶ岳ピストン(14:40) → 宇賀渓キャンプ場分岐(15:20) → 竜ヶ岳山頂(15:45~15:55) → 重ね岩(16:25) → 石榑峠(泊) |

| 【12月30日】 |

停滞 |

| 【12月31日】 |

石榑峠(6:25) → 三池岳(8:40) → 八風峠(9:00~9:30) → 釈迦ケ岳最高峰(11:10) → 猫岳(11:50) → 朝明キャンプ場分岐(12:50~13:20) → 幕場(13:30) |

| 【1月1日】 |

幕場(6:35) → 中峠(7:55) → 根の平峠(8:35~9:00) → 国見岳(10:50) → 石門(ピストン) → 国見峠(11:20) → 御在所岳裏登山口下降点(11:50) → ロープウエイ乗り場(12:00)=湯の山温泉 |

ロープウエイ片道 ¥1,320

アクアイグニス入浴料 今回は正月料金で¥800(普段は¥600)

しかし、そこから登山口までの案内もなく地図とGPSを頼りにウロウロ。いつもながら山に入るまでは迷い人を演じている。

しかし、そこから登山口までの案内もなく地図とGPSを頼りにウロウロ。いつもながら山に入るまでは迷い人を演じている。