妹尾 篤

山行日 2020年10月18日

メンバー (L)宮本、妹尾(篤)、妹尾(美)、小芝(麻)、坂田、梅田、坂井、高橋(祐)、櫻岡、古屋、杵渕、萩原、荻原、長浜、青木、及川

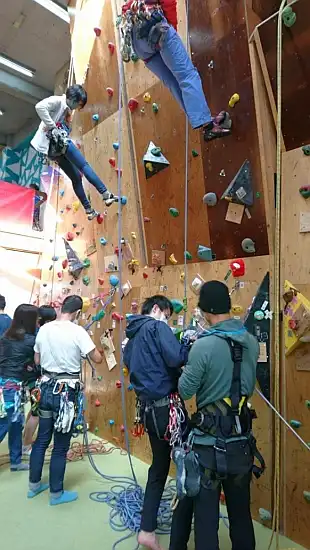

今まで甲府幕岩、天王岩と2回岩場で登ったが、すべてトップロープで登らせて頂き、かつ支点回収も出来ないという、おんぶにだっこ状態であった。これではいかんということで、セルフレスキュー講習に参加した。

場所は新宿曙橋のジム「ベータ」で行われ、内容は、

①登攀前のギアチェック

②登攀前の安全確認

③支点構築

④ビレイヤーの自己脱出

⑤支点のかけ替え

⑥懸垂下降

⑦登り返し(一部の方のみ)

の流れで進んだ。

ギアチェックと安全確認の際、宮本さんが誤った準備をした状態で、その誤りを指摘していったのだが、ビレイループに通すロープの輪の大きさやレッグループの向きなど、実際にジムでやってしまった or 見たことのあるものも多く、身が引き締まる思いだった。また、支点構築の座学の際、沢で使われたカラビナのゲートが開いたまま止まるのを見て、使用前だけでなく使用後のギアのチェック・メンテナンスの重要性を実感した。

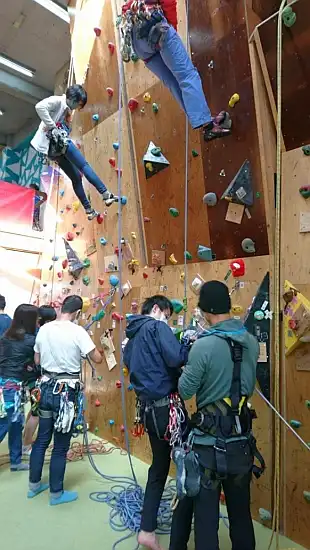

自己脱出では二人一組でペアになり、片方は登る途中でセルフビレイをとって失神する役、もう一人が予備知識なしに実践する形をとった。やはり知識が無いとどうすることも出来ず、ただ困ることしかできない。レクチャーを受けた後にもう一度やってみるものの難しい。まず手順が多く、使うギアも多い。とりあえずは出来たが、やはり継続して練習が必要だ。

自己脱出では二人一組でペアになり、片方は登る途中でセルフビレイをとって失神する役、もう一人が予備知識なしに実践する形をとった。やはり知識が無いとどうすることも出来ず、ただ困ることしかできない。レクチャーを受けた後にもう一度やってみるものの難しい。まず手順が多く、使うギアも多い。とりあえずは出来たが、やはり継続して練習が必要だ。

支点のかけ替えと懸垂下降は、一旦陸上でやった後に実際に壁の上で行った。かけ替えは実際の岩場にどんな終了点があるかによって、どう処理するかが若干変わりそうなので、基本と肝を押さえてセルフビレイだけは必ず忘れずに、ということを心がけたい。

一通り何とかその場ではできたが、実地で必要になった際に冷静に実行できるかというと正直怪しいものもある。リスクの大きいアクティビティをする以上ただ登る練習だけでなく、リスク低減のための知識を知ること、ギアを揃えてメンテナンスすること、そして知識とギアを正しく冷静に活用できるよう、普段から心がけようと思う。

自己脱出では二人一組でペアになり、片方は登る途中でセルフビレイをとって失神する役、もう一人が予備知識なしに実践する形をとった。やはり知識が無いとどうすることも出来ず、ただ困ることしかできない。レクチャーを受けた後にもう一度やってみるものの難しい。まず手順が多く、使うギアも多い。とりあえずは出来たが、やはり継続して練習が必要だ。

自己脱出では二人一組でペアになり、片方は登る途中でセルフビレイをとって失神する役、もう一人が予備知識なしに実践する形をとった。やはり知識が無いとどうすることも出来ず、ただ困ることしかできない。レクチャーを受けた後にもう一度やってみるものの難しい。まず手順が多く、使うギアも多い。とりあえずは出来たが、やはり継続して練習が必要だ。