追悼山行・朝日岳から三斗小屋温泉

故大久保哲氏追悼山行

服部 寛之

山行日 2024年10月12日~13日

メンバー (L)服部、佐藤(明)、別所、金子、安田、菅原、飯塚、藤井、小幡、荻原

すべては三斗小屋から始まった。1984年の秋か翌年の春先だったと思う。大久保哲と私は三斗小屋温泉大黒屋の風呂をめざした。風吹きすさぶ峠に出ると、茶屋跡らしき石組が一面の石ころの中で強風に耐えていた。そこを過ぎると道は急な下りとなり、森の中へと入って行った。開けていた視界が閉ざされ、初めての本格的な“山奥感”に我々は急に心細くなった。私は言った。

「おい、この道でホントにいいのか?」

「・・・・・・・・・・・・・・・・」

このときの話し合いで得た結論が、どちらかが山岳会に入って山の歩き方を覚えれば今後はどんな山奥の温泉であろうとちゃんと行けるようになる、そうなったら山岳会などさっさと辞めれば良い、というものであった。

本屋でヤマケイの募集案内を立ち読みした大久保哲が三峰のルームを覗いたのが85年の春だった。そしていきなり5月の合宿で劔に連れて行かれた。当時播磨会長のもと佐藤明氏が委員長だった三峰は、20代30代40代を中心に技術の継承と新人の育成に取り組む勢いある山屋集団であった。5月の連休明け、シュラフを返しに北品川の私のアパートに黒こげボロボロの顔で現れた哲は、劔で体験した風景のすばらしさを力説し、感激冷めやらぬ晴れやかな表情でこう力強く宣言した。

「オレは山岳会に入る!」

話に対抗意識を掻き立てられた私も、なりゆき上、言った。

「おまえが劔に行けるならオレだって行ける!」

これが大久保哲と私が三峰に入ることになった経緯である。山岳会はあくまで秘湯へ行くための方便に過ぎない、ハズであったのだが・・・。

哲と私は大学のゼミの同期である。3年と4年の二年間、15名で国際関係論を学んだが、在学中はゼミ以外での付き合いはなかった。それが卒業後数年してから二人で温泉めぐりを始めた。1980年代前半のことである。東京のトヨタの販売代理店に就職した彼は、当時茶色いライトエースのバンを持っており、それであちこちの“渋い”温泉を訪ねては露天風呂を満喫した。だが次第にクルマで行かれる“渋い”湯のネタも尽きて行き、徒歩でしか行かれない山奥の“秘湯”に手を出した。その第一弾が三斗小屋の温泉であった。道路状況も通信状況も現在ほど整備されていなかった当時、“秘湯”の二文字には色あせていない極めて濃厚なロマンが漂っていたのだ。そして我々はロマン探求に燃える青年であった。温泉めぐりを始めるきっかけが何だったかは憶えていない。だが当時、品川駅から徒歩圏内にあった私のアパートが、飲んで所沢の社員寮まで帰るのが面倒臭くなった哲には、翌朝の出勤にも好都合なビバーク適地であったことが我々の関係を近づけたことは間違いない。後年そのアパートは、私が実家に引き揚げる際彼に譲ったが、結局そこが哲の終生の根城となった。

そもそもこの追悼山行は2020年の春に計画したものだった。前年の10月29日、哲は五年に亙る癌との闘病を終え永眠(享年65)。11月の頭に故郷の福島県矢吹町で葬儀をした際には既に三峰を退会していたが、人生に於いて深く会と係わり山を愛した証として有志を募り三峰名で花を贈った。そして翌年雪が消える頃懐かしの山での追悼を企画したのだが、コロナ禍が始まってしまった。哲と山を共にしたメンバーの殆どは本人の自覚はともかく既に高齢の域に達しており、集まれば酒宴不可避の習性上、罹患の危険性大との懸念を払拭できず、追悼実施は先送りせざるを得なかったのである。

漸くコロナも下火?となった今年、四年越しとなってしまったこの企画に10名が集まった。実は当初箭内氏も入っていたのだが、痛恨の事情で行かれなくなり、急遽哲とも山行を重ねた飯塚陽子ちゃんが紅一点おじさん達に付き合ってくれることとなった。

今回、佐藤、金子、服部がクルマを出し、11日(金)の夜に登山口となる峠の茶屋駐車場(1,462m)に集合することにしていたのだが、佐藤車(佐藤・藤井・荻原)は12日朝都内出発で温泉直行とする旨連絡があった。その夜首都高の渋滞につかまった服部車が目的の駐車場に着いたのはもう少しで深夜12時になろうかという時刻だったが、驚いたことに、100台超収容するその大駐車場は既にほぼ満杯状態であった。駐車場の入口近くに停めていた金子車はすぐわかった。珍しい色なので見つけ易い。運良く隣が空いていて、無事合流。その夜7人が入った4-5人用空間には、酒の香りににわかに活性化した最年長の別所さんの声がひときわ滑らかに響いたのであった。

翌朝、駐車場から見上げる那須山上空には雲ひとつない完璧な青空が広がった。好天が予想されたこの三連休、大駐車場を整然と埋め尽くすクルマの数にこの山の人気の程を教えられる。ゆっくりと支度し、7時半にうちらが出発したときには、既に駐車場のクルマの大半から登山者の姿は消えていた。

別所さんを先頭にゆっくり登る。前回この駐車場から登ったのはいつだったか憶えていないが、四半世紀は経っているだろう。列の後方について周りを見渡すも、こんな景色だったかなあと記憶を探るばかり。そうこうしているうちに後続のパーティーに次々と追い越される。脇に寄って道を譲るたびに相手の足取りに昔の自分が重なり、いささか情けなし。時の流れとともに体力は流れ去ろうとも、山屋のプライドは流されずにいるようだ。考えてみれば、こちとら先頭を行く80歳に連なるは、紅一点を除き70歳と60代後半が頭をそろえる高齢者パーティー。人にも装備にも年季が入っておるのだ。この年齢で自らの力量に見合った山へのパーティーが組めるのも、生涯登山を謳う山岳会ならではのことかも知れない。途中、頃合いを見計らってこちらに向かっているであろう佐藤車に電話を入れる。この三連休の予想外の人混みで予定していた駐車場に停めるのは難しそうだと伝えると、暫くして沼ッ原側から入山すると連絡が来た。沼ッ原はいわば裏口。駐車場も広く、停められる可能性が高いとの判断だ。

峰ノ茶屋跡の峠に着く。強風の名所だが、今日は穏やかで大勢が休憩していた。かつてあった茶屋跡の石組は見当たらず、代わって立派な避難小屋が建っていた。もしかして同位置だろうか。小屋のひと間を占拠し、しばし休憩。

峰ノ茶屋跡の峠に着く。強風の名所だが、今日は穏やかで大勢が休憩していた。かつてあった茶屋跡の石組は見当たらず、代わって立派な避難小屋が建っていた。もしかして同位置だろうか。小屋のひと間を占拠し、しばし休憩。

峠から朝日岳へ向かう。青空の下、左手にはこれから向かう隠居倉が山腹に秋の色づきを拡げていた。朝日の肩の鎖場を慎重に抜け、コルから頂上への坂を上る。朝日岳山頂(1,896m)もにぎやかで、標識前に居合わせた人にシャッターを押してもらう。抜群の展望だが、少し雲が出てきた。

引き返してコルまで下り、上り返して熊見曽根。ここも展望がすばらしい。振り返ると峰ノ茶屋跡の峠から辿ってきた朝日岳への尾根筋がよく見え、その後ろに茶臼岳が大きい。朝日岳山頂には大勢のシルエット。見ていると、ハイカーの多くは熊見曽根は巻いて三本槍方面への尾根を上ってゆく。どうやら途中の北温泉分岐の高みまで行って遮られている向こう側の景色を眺めてみようという魂胆らしい。分岐から引き返してくる人たちの列を見ると、三本槍まで足を延ばす人は少なそうだ。哲と三本槍まで行ったときは灰色の空に冷たい風が吹いていたことを思い出す。

熊見曽根から重い腰を上げ、向うに見えている隠居倉に向かう。ここから先は三斗小屋に下る人のみとなり、人影はぐっと減る。笹に縁どられたよく踏み固められた道を辿る。三斗小屋温泉の発見は康治元年(1142年)に遡るとのことだが、以来880余年、この尾根にも多くの先人たちが行き交ってきたのだろう。

隠居倉(1,819m)の山頂は平らで、環境庁の大きな石組の山頂標識兼道標が据えられていた。道標の上には鋳鉄の円い展望標識が置かれていたが、位置が高すぎてとても見づらい。この設置高さでは、老骨に鞭打ってここまで登ってきたご隠居には酷過ぎやしないか?などとひとりで突っ込みつつ、自覚のないまま隠居の仲間入りしてしまったわが岳友たちとともにこの場に立つわが身を振り返りながらフト見上げれば、わが瞳には三本槍側の谷に舞う幾羽かのイワツバメの影。このとき私は原稿のことは1ミリも思わなかったが、三峰に長年在籍する者としてそれが正しい反応だったかどうか、いまだ確信がない。

隠居倉からは佐藤車組の入山口となった沼ッ原の湖面も一部見えていたが、ゆっくりしているうちにそちら方面の空には一部黒っぽい雲も湧いてきた。行動食を腹に入れ、12時、三斗小屋に向け下り始める。かなりの急坂の連続。いい加減イヤになりはじめた頃、鼻先を硫黄の臭いがかすめ始めた。やがて傾斜も緩み、木立の上に立つ白い湯煙が近づいてきて、三斗小屋温泉の源泉に到着。規模は小さいが、岩の間からもうもうと立ちのぼる湯煙が頼もしい。そこからは、源泉の管理のために整備されているのであろう、足もとが格段に歩きやすくなった道を辿る。じきに温泉神社のこぢんまりとした社が現れ、その先のガタついた石段を下って鳥居をくぐると、煙草屋旅館の建物に挟まれた道に出た。煙草屋さんの玄関先を過ぎ、一段下って13時15分、懐かしき大黒屋旅館に到着。母屋の建物も玄関の面構えも昔のまま。だが、玄関前の煙草屋さん側の斜面にはその上に建つ小さな建物へと階段状の渡り廊下が延び、母屋からやや離れて建つ新館との間にも屋根付きの渡り廊下ができていた。そこは以前テント場だったのだが、今は50メートルほど先のヘリポートとして使われる場所へとテント場は移されていた。忙しそうに動き回るスタッフに14時の受付時間まで待ってくれと言われ、玄関先で日向ぼっこしていると、13時半頃佐藤車の3人も到着、時間的に丁度良い合流となった。

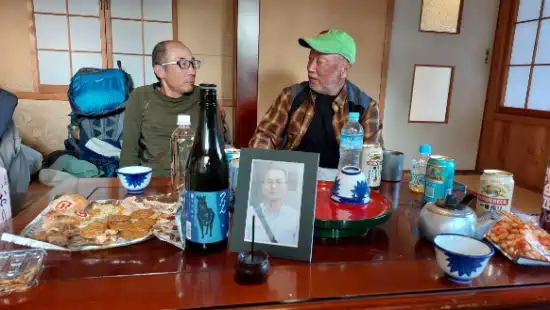

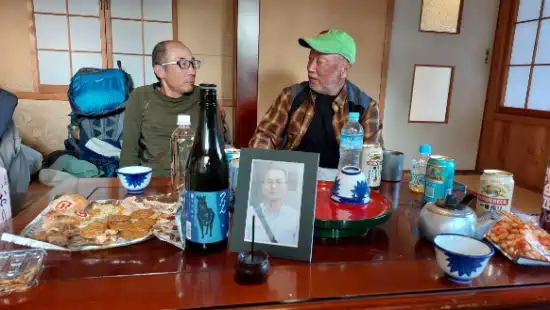

うちらには新館一階の、布団が9組敷ける大きな部屋と、女性が一人混じっているということでその上の二階の小部屋が一室あてがわれた。風呂は母屋に内湯がふたつ。7-8人が浸かれる昔からの熱めの檜の浴槽と、せいぜい2人の小さなぬるめの岩風呂が男女一時間ごとの交代制であった。後者はいつできたのか、哲と来ていた頃は無かった。どちらも源泉掛け流しである。この日、メイン風呂は女性からのスタートということで、陽子ちゃんが風呂に行っている間、男連中は大部屋の隅に大小の座卓を二つ並べ、その上に酒とつまみを広げる。ほかにやることも思いつかない。部屋の中央でなく隅でないと落ち着かないのはどういう習性によるのか。それを別段不思議とも思わず、用意してきた哲の遺影と線香(LED)を卓上に載せ、本日の主役にも宴会に加わってもらう。外では明氏がひとしきりオカリナの演奏を始めた。天上の亡き岳友に日頃の練習の成果を聴かせてやっているのか、なかなか上手い。女性ファンも付きそうだ。陽子ちゃんが風呂から戻ると、今度は男連中が三々五々風呂へ行く。残っている者は引き続き卓を囲んで話し込み、夕食までの時間がぐたぐたと流れてゆく。

うちらには新館一階の、布団が9組敷ける大きな部屋と、女性が一人混じっているということでその上の二階の小部屋が一室あてがわれた。風呂は母屋に内湯がふたつ。7-8人が浸かれる昔からの熱めの檜の浴槽と、せいぜい2人の小さなぬるめの岩風呂が男女一時間ごとの交代制であった。後者はいつできたのか、哲と来ていた頃は無かった。どちらも源泉掛け流しである。この日、メイン風呂は女性からのスタートということで、陽子ちゃんが風呂に行っている間、男連中は大部屋の隅に大小の座卓を二つ並べ、その上に酒とつまみを広げる。ほかにやることも思いつかない。部屋の中央でなく隅でないと落ち着かないのはどういう習性によるのか。それを別段不思議とも思わず、用意してきた哲の遺影と線香(LED)を卓上に載せ、本日の主役にも宴会に加わってもらう。外では明氏がひとしきりオカリナの演奏を始めた。天上の亡き岳友に日頃の練習の成果を聴かせてやっているのか、なかなか上手い。女性ファンも付きそうだ。陽子ちゃんが風呂から戻ると、今度は男連中が三々五々風呂へ行く。残っている者は引き続き卓を囲んで話し込み、夕食までの時間がぐたぐたと流れてゆく。

食事を部屋でいただくスタイルは以前と変わっていなかった。運ばれてきた角膳は誰が指揮するでもなく見る間に大部屋に整列し飯が盛られてゆく。こういうことに皆手際が良いのは長年のテント自炊の成果か。遺影を上座に据えて食前の記念撮影。5人一列で向かい合っての夕食は思いのほか静かだった。忙しく箸を動かしているメンツを改めて眺めてみると、人間のタイプに偏りがないことに気が付く。思えば、ここに居ないメンツを含め、哲が付き合った“人種”は幅広かった。誰とでも話ができるのが哲の強みであった、と改めて思う。営業職に就いたのもそれを自覚してのことだったに違いない。

配膳も速ければ下げるのも速かった。膳が並んでいた場所を今度は布団が埋めてゆく。一列3組が三列。部屋の隅にはつまみと酒瓶の載る座卓がセットし直され、宴会継続態勢が確認されると皆また三々五々タオルを手に風呂へと向かう。湯に浸かるとココロもカラダもよみがえり、宴席に戻る。やがて部屋に転がる空き缶の数が増えるにつれ、一人またひとりと布団の中に姿を消してゆき、こうして追悼の夜は21時に宿の発電機が止まるまでつづいたのであった。陽子ちゃんは上の部屋は寒いからと座卓の横に布団を持ってきて寝た。私は風呂が閉められる前の最後の時間帯再度浸かりに行った。引き戸を開けると脱衣所は空だった。しんとした薄暗い湯船にひとり浸かっていると、哲と昔ここへ来たときのことがいろいろ思い出された。この風呂に初めて来たとき窓はもっと高い位置にあった。火照った体を開け放った窓辺で冷気に晒すと気持ちよかった。それがある年再訪すると、窓が低く大きくなっていた。景色に開放感が増したこの渋い風呂は我々の大のお気に入りとなり、その後も大黒屋通いは続いた。夜の静けさのなかで、哲とふたり腰タオルで湯船の横に寝そべった日々が遠くなっていった。

翌朝も完璧な青空が拡がった。朝食は6時半。他の宿泊者らは食事を終えると次々に出発して行った。実はこの山行には、下山後哲の墓参りに行くというオプションを付けてあった。昨夜皆に下山後の意向を聞くと、全員が墓参りにも参加するという。駐車場が違う沼ッ原から入山した佐藤車の3人とは、高速上の那須高原SAで落ち合うことにした。

7時半、遠回りとなる佐藤車組が先に出発する。残る7名は8時に宿を出発。1,460m付近の三斗小屋温泉からまずはほぼ平らな道を行き、那須岳避難小屋(1,600m)から1,720mの峰ノ茶屋跡避難小屋まで一気に登り、再び1,462mの駐車場までゆるゆる下るという、通常2時間ほどの短い行程だ。佐藤車組もそれが頭にあって先に出発したのだが、コースタイムに我々7人組の年齢係数を掛けるのを忘れていた。それが予定を大きく狂わせることとなる。

7時半、遠回りとなる佐藤車組が先に出発する。残る7名は8時に宿を出発。1,460m付近の三斗小屋温泉からまずはほぼ平らな道を行き、那須岳避難小屋(1,600m)から1,720mの峰ノ茶屋跡避難小屋まで一気に登り、再び1,462mの駐車場までゆるゆる下るという、通常2時間ほどの短い行程だ。佐藤車組もそれが頭にあって先に出発したのだが、コースタイムに我々7人組の年齢係数を掛けるのを忘れていた。それが予定を大きく狂わせることとなる。

この年齢係数掛け忘れ事案に関しては、リーダーたる私の責任は免れない。ここは前日の、我らがコースタイム?なにそれ的実績というか実態を踏まえたうえで、合流計画を慎重に検討すべき場面であった。猛省しております。

後発の7人が途中延命水、那須岳避難小屋の見物を終え峰ノ茶屋跡の峠に着いたのが10時。明氏の頭には7人組はそろそろ駐車場を出発するなという計算があった筈だ。そして十分休んだ我々が腰を上げ、再び後続パーティーに次々と抜かされながら駐車場に辿り着いたのが11時。宿を出てから3時間経っていた。クルマにザックを降ろしさっそく佐藤車に電話すると、

「今高速。もうあと20分でサービスエリアに着くから!」とはずむ明氏の声。

「えっ!ずいぶん速いね!うちらいま駐車場に着いたとこ」

「駐車場って、サービスエリアの?」

「いや、登山口の」

「ええーッ!」と叫ぶや絶句!そのあとの沈黙は重かった。いやはや、急がせたうえに逆に待たせることになってしまい、申し訳ないっす・・・。

しかし、一度ずれた歯車はおいそれと元には戻らない。ドジは重なるもので、うちらは道を間違えたあげく渋滞にはまり焦る気持ちは増すばかり。一方、なかなか来ない我々にシビレを切らした佐藤車の3名は大幅な予定変更を断行、サービスエリアを出て目的地付近で先に昼飯を済ませたのち現地の寺で合流することに。

いやはや、ケータイとカーナビの時代で良かったぁ!思えば世の中21世紀!誰が言ったか「もはや昭和ではない」のね。平成でもなく、令和なのでありますね。

ということで、合流するまでの間、3名が昼メシを食い、7名は時間を食った、年季の割にはあたふたとした墓参りとなったのである。いやはや、人生にはクイが多い。

哲は今、実家に程近い真言宗の古刹の杉木立に囲まれた墓で、親父さんとともに眠っている。寺の駐車場で合流した我々は、ご住職に挨拶したのち、皆で墓周りを軽く掃除し、花を供え、ひとりずつ焼香した。帰り際、墓前で集合写真を撮る。この一両日、うちらのやることを哲は喜んで見ていた、と思いたい。こうして各自、哲とのそれぞれの想い出を胸に、追悼のプログラムを終えた。

東京に戻る前、服部車と金子車は7名で哲の実家を見に行った。思いがけなく、哲のいちばん上の姉貴さん(菅原氏と服部は葬儀の際お会いしていた)が居られたので、那須三斗小屋温泉への追悼山行と墓参を報告した。そして山へ同行した哲の遺影をお渡しした。遺影としたその写真は、2014年の4月、正にこの実家の玄関前で撮った一枚であった。

大久保哲

入会:1985(昭60).5.22 (岩つばめ#254)

委員長:1994(平6).4~1996(平8).3

退会:2019(平31).4 (岩つばめ#359)

〈コースタイム〉

| 【10月12日】 |

峠の茶屋駐車場(7:30) → 峰ノ茶屋跡避難小屋(8:40~55) → 朝日岳(10:00~15) → 熊見曽根(10:40~55) → 隠居倉(11:30~12:00) → 大黒屋(13:15) |

| 【10月13日】 |

大黒屋(8:00) → 延命水(8:35~45) → 那須岳避難小屋(9:16~25) → 峰ノ茶屋跡避難小屋(10:00~10) → 峠の茶屋駐車場(11:05) |

峰ノ茶屋跡の峠に着く。強風の名所だが、今日は穏やかで大勢が休憩していた。かつてあった茶屋跡の石組は見当たらず、代わって立派な避難小屋が建っていた。もしかして同位置だろうか。小屋のひと間を占拠し、しばし休憩。

峰ノ茶屋跡の峠に着く。強風の名所だが、今日は穏やかで大勢が休憩していた。かつてあった茶屋跡の石組は見当たらず、代わって立派な避難小屋が建っていた。もしかして同位置だろうか。小屋のひと間を占拠し、しばし休憩。 うちらには新館一階の、布団が9組敷ける大きな部屋と、女性が一人混じっているということでその上の二階の小部屋が一室あてがわれた。風呂は母屋に内湯がふたつ。7-8人が浸かれる昔からの熱めの檜の浴槽と、せいぜい2人の小さなぬるめの岩風呂が男女一時間ごとの交代制であった。後者はいつできたのか、哲と来ていた頃は無かった。どちらも源泉掛け流しである。この日、メイン風呂は女性からのスタートということで、陽子ちゃんが風呂に行っている間、男連中は大部屋の隅に大小の座卓を二つ並べ、その上に酒とつまみを広げる。ほかにやることも思いつかない。部屋の中央でなく隅でないと落ち着かないのはどういう習性によるのか。それを別段不思議とも思わず、用意してきた哲の遺影と線香(LED)を卓上に載せ、本日の主役にも宴会に加わってもらう。外では明氏がひとしきりオカリナの演奏を始めた。天上の亡き岳友に日頃の練習の成果を聴かせてやっているのか、なかなか上手い。女性ファンも付きそうだ。陽子ちゃんが風呂から戻ると、今度は男連中が三々五々風呂へ行く。残っている者は引き続き卓を囲んで話し込み、夕食までの時間がぐたぐたと流れてゆく。

うちらには新館一階の、布団が9組敷ける大きな部屋と、女性が一人混じっているということでその上の二階の小部屋が一室あてがわれた。風呂は母屋に内湯がふたつ。7-8人が浸かれる昔からの熱めの檜の浴槽と、せいぜい2人の小さなぬるめの岩風呂が男女一時間ごとの交代制であった。後者はいつできたのか、哲と来ていた頃は無かった。どちらも源泉掛け流しである。この日、メイン風呂は女性からのスタートということで、陽子ちゃんが風呂に行っている間、男連中は大部屋の隅に大小の座卓を二つ並べ、その上に酒とつまみを広げる。ほかにやることも思いつかない。部屋の中央でなく隅でないと落ち着かないのはどういう習性によるのか。それを別段不思議とも思わず、用意してきた哲の遺影と線香(LED)を卓上に載せ、本日の主役にも宴会に加わってもらう。外では明氏がひとしきりオカリナの演奏を始めた。天上の亡き岳友に日頃の練習の成果を聴かせてやっているのか、なかなか上手い。女性ファンも付きそうだ。陽子ちゃんが風呂から戻ると、今度は男連中が三々五々風呂へ行く。残っている者は引き続き卓を囲んで話し込み、夕食までの時間がぐたぐたと流れてゆく。